科技日报记者 张梦然

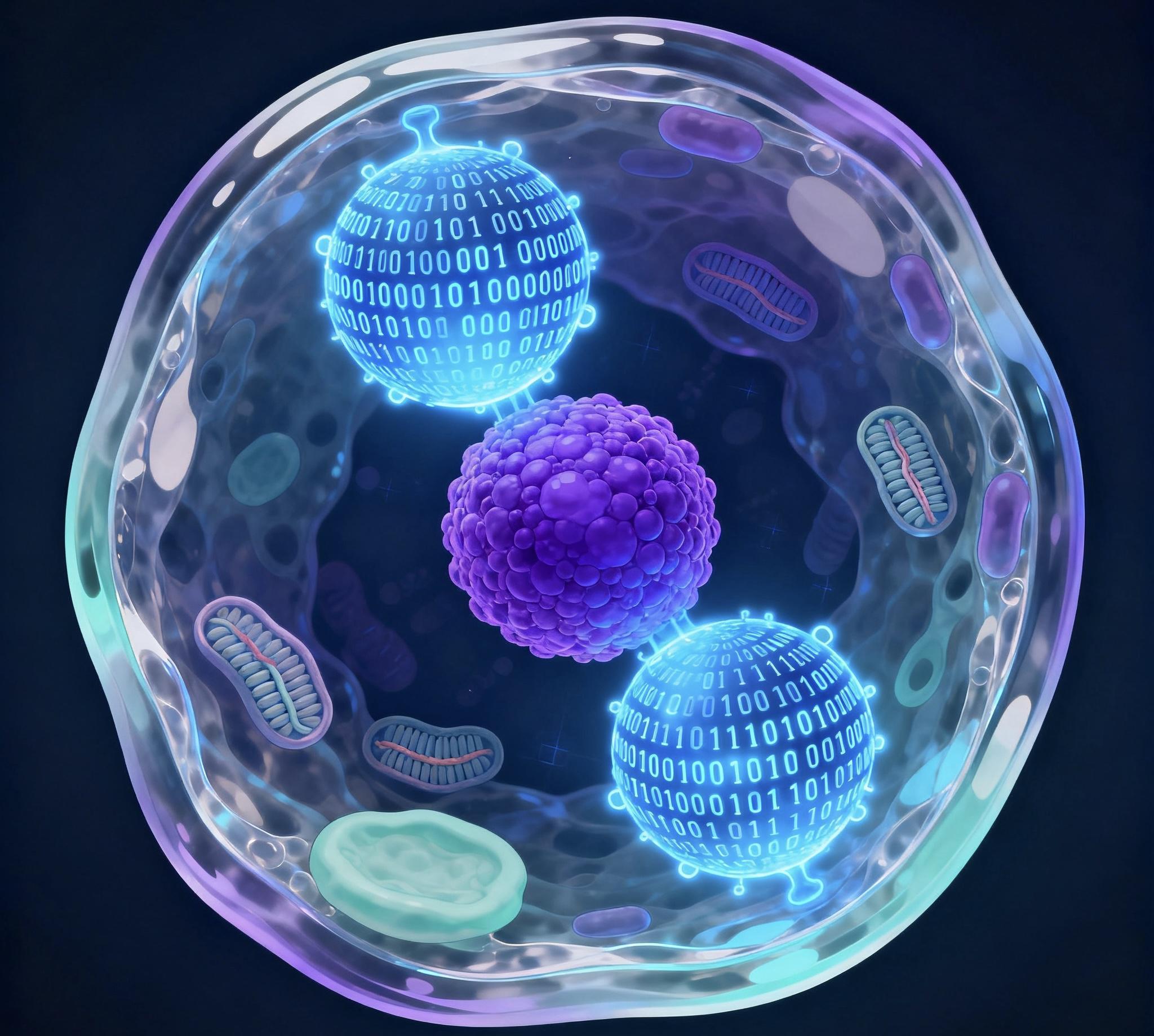

你能相信吗,量子科技的下一个突破,可能不是在冰冷的实验室里,而是在一个个活生生的细胞中悄然发生。

近期,芝加哥大学一支研究团队在《自然》杂志上宣布:他们首次用活细胞自己制造的蛋白质,搭建出了功能性的“生物量子比特”。这个听起来像是科幻小说的成果,真实地发生在人们眼前。

量子比特,是量子计算机和量子传感器的核心“积木”。传统上,这些“积木”必须在接近绝对零度的极寒、高度屏蔽的环境中才能稳定工作。可生命呢?温暖、潮湿、充满各种分子“噪音”。它们之间仿佛水火不容。但科学家的想法是:既然人工量子设备难以融入生命系统,那何不反过来,直接用生命系统自己的“零件”来造量子比特?

该研究曾屡屡受挫,但团队一直未曾放弃。最终他们想到了细胞里天然存在的荧光蛋白,就是让水母发光的那类分子。通过基因编程,他们让细胞自己生产这些蛋白,将它们转化为可操控的量子比特。这就像让细胞变成一个微型的量子工厂,生产出自带量子功能的工具。

这些可以说是生命“原装”的量子比特。它们不仅能被精准地定位到细胞内的某个角落,甚至能探测到极其微弱的局部信号变化,灵敏度比现有技术高出数千倍。它们天生“亲生物”,不会被细胞排斥,还能随着细胞分裂遗传下去。这意味着,未来或许能把它植入活体组织、单个细胞,甚至直接贴在某个关键蛋白质上,实时“监听”生命最隐秘的“量子心跳”。

这也意味着,种种决定生命运行的关键瞬间,有可能在量子尺度上被“看见”。这可能催生出量子版的核磁共振,彻底改变人们研究生命的方式。

当然,目前这些蛋白量子比特的灵敏度还比不上实验室里的传统“硬核”材料。但它可以在生命活动发生的现场,直接读取量子信息。这不仅是生物学的革命,也可能为量子技术本身带来全新设计思路。

正如团队所言:“当量子物理和生物学的界限开始模糊,真正的变革性科学,就会诞生在这样的交界处。”

现在,人类正站在一个新时代的门槛上:生命,不再只是量子技术的“应用场景”,它正在成为量子技术的一部分。一个由细胞自己“造”出量子设备的未来,已经悄然开启。

网友评论

网友评论