科技日报记者 张蕴

第十四届中国国际专利技术与产品交易会将于10月在大连举行,由大连理工大学人工智能大连研究院研发的VR脑健康监测仪、i睡眠智能止鼾腰带等“明星产品”将在会上亮相,向全球展示大连在人工智能技术研究与实际应用方面的最新成果。

高校和科研机构作为国家创新体系的核心引擎和专利产出的重要主体,积极推动其专利的转化运用至关重要。一头连着创新,一头连着市场,如何唤醒“沉睡”在高校“象牙塔”里的高价值专利?在大连,一座由政府、企业、高校共同搭建的“直通桥梁”,让一批批科技成果成功走向市场。

AI赋能脑健康早期筛查 这款脑健康检测仪“唤醒”沉睡专利

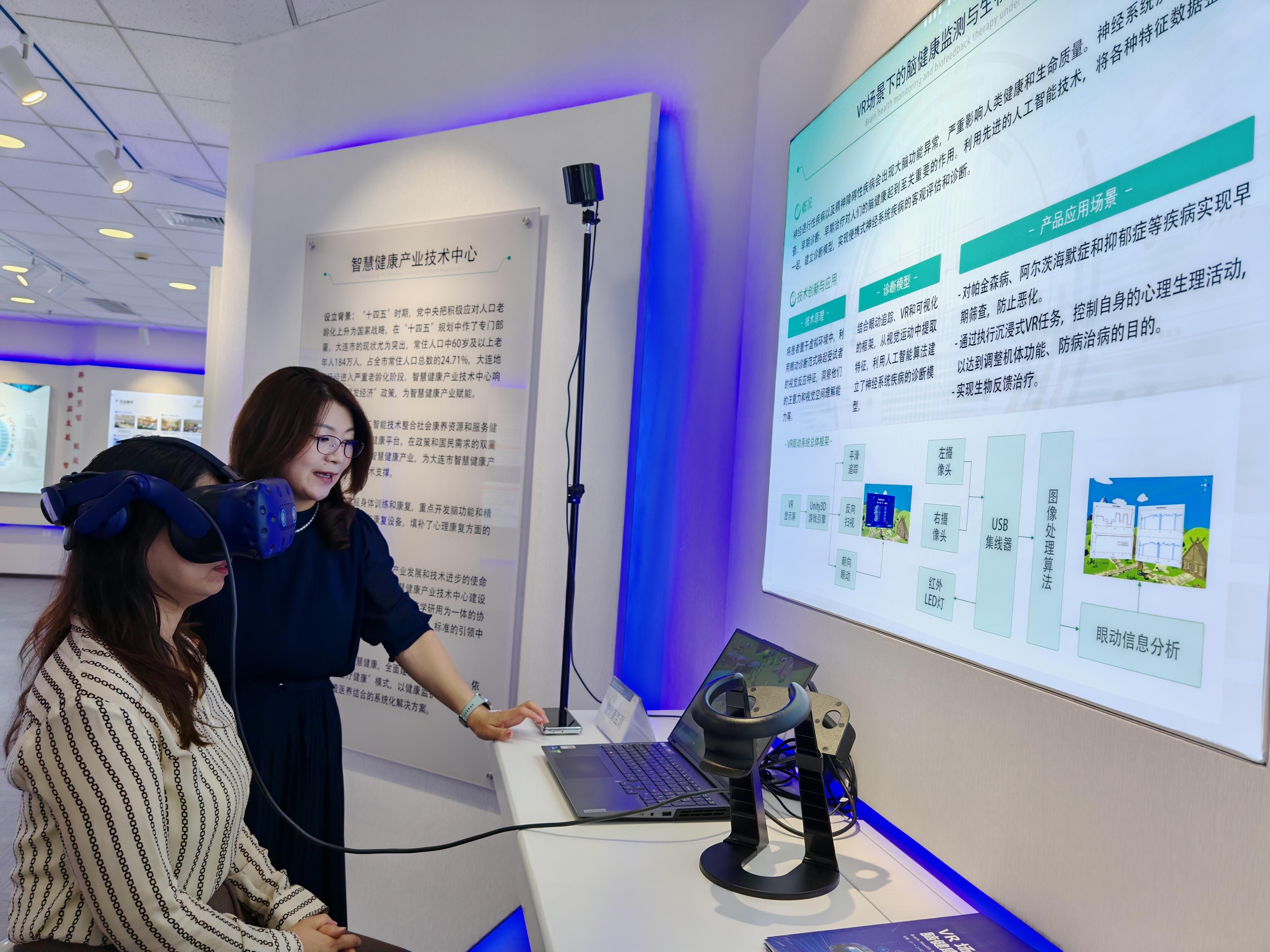

在虚拟现实的沉浸式场景中,受试者的眼球运动轨迹被精密捕捉,人工智能算法实时分析着眼动特征——这不是科幻电影里的场景,而是大连理工大学人工智能大连研究院(以下简称研究院)研发的VR脑健康监测仪的工作现场。这台看似游戏机的设备,正以90%的准确率筛查着帕金森病和阿尔茨海默病等疾病的早期征兆,成为该研究院推动科研成果从论文走向市场的生动实践。

近日,记者跟随大连市市场监管局(大连市知识产权局)以及大连东方专利代理的工作人员来到该研究院位于大连高新技术产业园区的办公大楼,在看似充满“游戏氛围”的实验室里,一场场科技攻关正在这里上演。能检测校园霸凌场景的声音识别技术,复杂场景下实现目标检测跟踪、视频分割、场景智能修补等的智能图像分析与理解技术,集机械、电子、计算机、人工智能等技术于一身的,可以读取人体运动意图,用于腿部康复训练的外骨骼机器人……这里没有传统实验室的瓶瓶罐罐,取而代之的是高清摄像头捕捉的眼动轨迹、算法模型构建的虚拟场景,以及不断迭代优化的诊断软件。

在这里,跨学科、重应用的研发氛围让一个个创新想法快速穿透“论文墙”,落地为触手可及的产品。

“专利技术如果躺在研究室就没有价值。只有走入市场,成果转化,才能展现专利应有的价值。”研究院智慧健康产业技术中心主任张静表示,作为大连市人民政府与大连理工大学于2018年10月共建的新型研发机构,研究院专注于人工智能的技术研究与实际应用。凭借大连理工大学的强大科研背景,该研究院不仅致力于推动人工智能领域的创新研究,还积极提供科技服务、产业孵化及人才培养,以促进人工智能技术在各行业的广泛应用与发展。

通过孵化企业,研究院成功培育出多支具有市场竞争力的创新团队,在工业互联网、智慧医疗、元宇宙等领域形成产业集群效应,显著推动了科技成果向实际应用的转化。

这些由研究院孵化的人工智能企业,在各自的细分市场领域中均展现出了卓越的创新能力。其中,智慧健康产业技术中心在医工交叉领域取得突破性进展,自主研发的鼾声护理APP&i睡眠智能止鼾腰带已投入市场。VR脑健康监测仪设备在大连医科大学附属第二医院的帕金森病临床诊断中的检测准确率已达90%,受到医疗、养老机构的广泛关注,为下一步量产奠定了良好的基础。

从“金属永恒”到“自主降解” 让“骨骼”实现“私人定制”

一枚用纯镁金属制成的可降解的螺钉被精准植入人体内,不仅稳稳固定住移植骨瓣,更将在完成使命后悄然被人体吸收——无需二次手术,不再留下异物。近日,记者来到大连大学骨科医学研究中心,见到了这款神奇的螺钉。

据悉,目前该款螺钉已在全国十余家著名三甲医院开展多中心临床试验,主要用于非承重部位松质骨骨折内固定术、植骨术、截骨术等,疗效显著,填补国内该类产品的空白,预计明年初上市,有望成为国内首款上市的可降解金属螺钉骨植入材料。

事实上,在医学与材料科学交叉的前沿领域,一场关于骨骼修复的技术革命已在这里接续上演。早在2006年,大连大学骨科学科带头人赵德伟教授团队即开展了关于钽金属的研究,并成功研发出国产骨小梁结构的钽金属植入材料,至2017年,在赵德伟的率领下,研发团队又创新性地使用纯钽金属粉末为原材料,通过3D打印技术,开发出临床应用的接骨板、骨块等一系列内植物,这些内植物采用骨诱导性仿骨小梁结构,可与骨组织形成骨整合,从而达到永久性生物内固定,显著提升了手术安全性和治疗效果。

“研究中心设置在医院里,临床医生带着手术中遇到的难题而来,与研发人员并肩讨论人工骨骼的原料构成与设计细节,研发成果就能尽早走向手术台。”中心研发人员李京育介绍,在这里,医工融合不仅是理念,更是日常,产学研只有紧密结合,团队才能一直在医用生物材料科学的前沿热点难点上实现不断突破。

记者了解到,骨科实验室现有面积4100平方米,拥有层流净化细胞工程实验室、分子生物学实验室、病理学实验室、基因测序与分子病理实验室、材料测试分析实验室、化学气相沉积实验室、3D打印实验室等,获得教育部科技进步奖一等奖、辽宁省科技进步奖一等奖等各级各类奖项20余项;发表国家核心期刊论文600余篇,SCI收录论文140余篇,获得专利近40项,出版学术专著20余部。

据悉,即将举办的第十四届中国国际专利技术与产品交易会上,作为大连市中山区知识产权生态产业园的专利转化项目,大连大学骨科医学研究中心将携国产骨小梁钽金属骨植入假体、个性化定制3D打印钽金属骨植入假体、可降解镁骨科植入产品、中医药制剂等多项创新成果隆重亮相,展示我国产学研融合在高端骨科植入物领域的最新突破。

“唤醒”高校“沉睡”专利 大连搭起“直通桥梁”

一项项科研成果的成功投用不仅是技术上的跨越,更是高校专利应用实践模式的生动体现。

近年来,大连在推动高校、科研机构专利转化运用中主动对接产业需求、创新体制机制、强化平台支撑,完善服务体系。

为更好地推动大连市高校院所专利成果与企业技术需求深度匹配,大连市市场监管局(大连市知识产权局)组织全市18所高校院所、12个区县知识产权行政管理部门、10家高端知识产权服务机构、8家金融机构和2家律师事务所成立“高校院所+企业”微信群。

该局还依托北方国家版权交易中心等部门,建立东北首家综合知识产权交易平台,实现集专利权、商标权、版权的所有权、使用权和收益权交易业务于一体,并通过平台整合清华大学、东北大学、大连化物所、大连理工大学、大连大学、瓦轴集团等国家、省、市级高校院所和企业知识产权运营中心,对接东方专利、志诚专利、智高专利和中奥丰汇等知识产权运营机构,促进知识产权从高校院所端向企业端转移转化,让专利链与创新链、产业链、资金链、人才链实现深度融合。

科研成果不断从实验室中“苏醒”,企业应用落地不断提速,城市内生动力不断增强,在大连,由政府、企业、高校共同搭建的“直通桥梁”,让高校知识产权成果转化的链条更清晰、更高效,也让知识产权助力城市经济发展的羽翼更丰满、更有力。

网友评论

网友评论