科技日报记者 吴叶凡 张毅力

在郑州,第三届全国技能大赛(以下简称大赛)正如火如荼地进行。20日是大赛第一个比赛日。当天,各路英雄齐亮相,秀绝活、展真章,在技能赛场上一较高下。

谈起职业技能比拼,不少人会想到烹饪、美发、钳工等传统项目。但如今,赛场上更吸引人们目光的是“技能+科技”的强强搭档。

在工业机器人系统运维项目赛场,几十台六轴工业机器人如同士兵列队般整齐。它们时而挥动“手臂”,时而俯下“身子”,一举一动间,都透着工业4.0时代的智能与高效。

工业机器人是制造业转型升级的“硬核推手”。工业和信息化部相关数据显示,我国工业机器人新增装机量占全球的比重超过了50%。

“我们就像工业机器人的‘医生’,比赛的任务就是给它做体检。”来自湖南长沙的参赛选手杨建清形象地比喻说。

工业机器人系统运维项目堪称一场“全能考验”,从系统的检查与诊断,到故障分析与处理,再到系统编程与调试……选手们比的就是综合能力,不能有一项“偏科”。

拿检测设备定位精度来说,工业机器人对设备精度要求在毫米级甚至微米级,稍不留意就会造成“失之毫厘,差之千里”,因此选手要反复测试五轮误差。“只有把操作练到‘肌肉记忆’般熟练,才能扛住精细操作的压力。”他说。

此次大赛106个竞赛项目中,智能制造、高端装备、数字技术、新能源等赛项占比超过50%。这一数据背后,是大赛紧跟技术前沿、锚定产业升级方向的明确导向。

在盾构技术项目赛场,来自河北交通职业技术学院的武薇是唯一的女性选手。她娇小的身影穿梭在这些“国之重器”之间,游刃有余,尽显“巾帼不让须眉”的风采。三天的赛程里,她要完成四大模块的任务,包括各工况盾构模拟操作,盾构机设备故障诊断及处理等,总耗时约九个小时。

“项目对选手知识的广度要求很高,考验复合能力。”武薇解释说,选手不仅要针对不同工况正确选择参数操作盾构机,还需及时排除实际中可能出现的各种故障,乃至进行电气系统和液压系统设计、装配、调试、编程。“因此,我们每个人都是‘多面手’,熟悉土建、电气、液压及编程等相关知识。”她说。

复合型技能人才是推动盾构机等高端装备发展的重要力量。武薇相信,大赛是人才培养的一个“风向标”,能够更有力地推动行业进步。

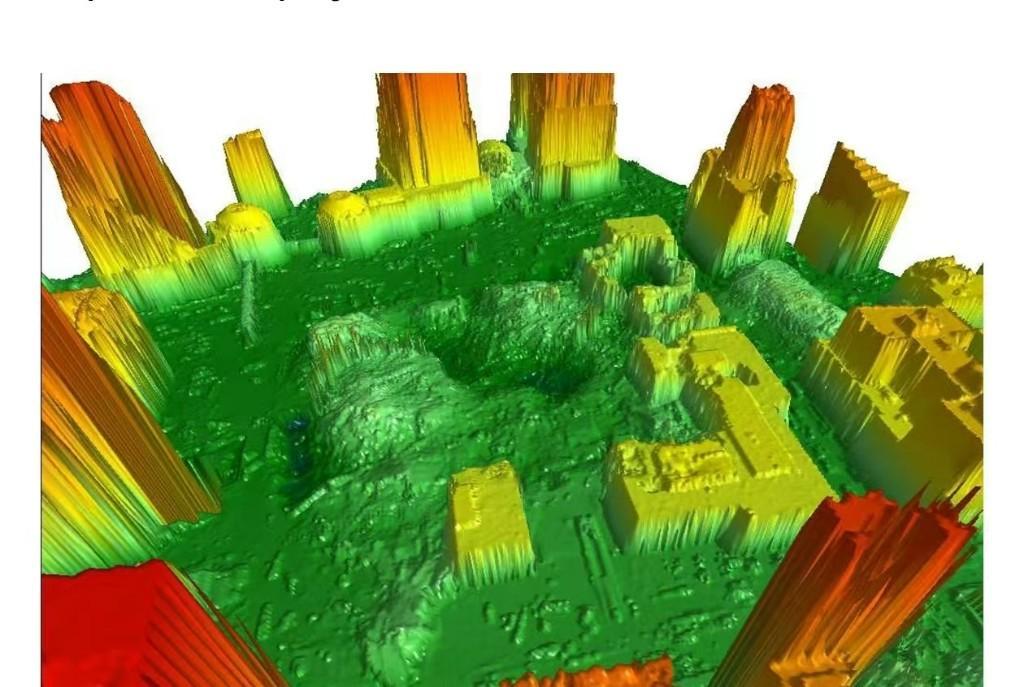

人工智能工程技术项目同样是一场综合能力比拼。来自中国运载火箭技术研究院的选手赵前程告诉记者,该项目的三个模块中,不仅有理论考试,还有综合工程应用水平考核。

赵前程感到最具挑战的,就是综合工程应用模块,“我们不仅要有扎实的算法基础,还要具备跨技术栈的整合能力以及实际应用的经验。”

比如,当把一个大模型部署到小型装备上,如何在高计算精度和低资源消耗中间保持好平衡?这道题不仅考验选手的理论,更是对工程落地经验的全方位考核。

第一次参与大赛,赵前程坦言,无论最后的成绩如何,他在参与过程获得的学习成长经验让他尤为珍惜。“人工智能技术迭代速度很快。通过比赛,我能够学习工作以外的新模型,拓宽自身技术视野。”赵前程说,此外,比赛聚焦解决大模型实际落地的痛点,也让他能够着眼应用,扎实自身工程实践能力。

“人工智能技术大有可为,作为从业者,我要把比赛中的收获,运用到实际工作中,更要保持旺盛的好奇心、持续的学习能力,跟上产业发展的步伐。”赵前程说。

网友评论

网友评论