科技日报记者 华凌

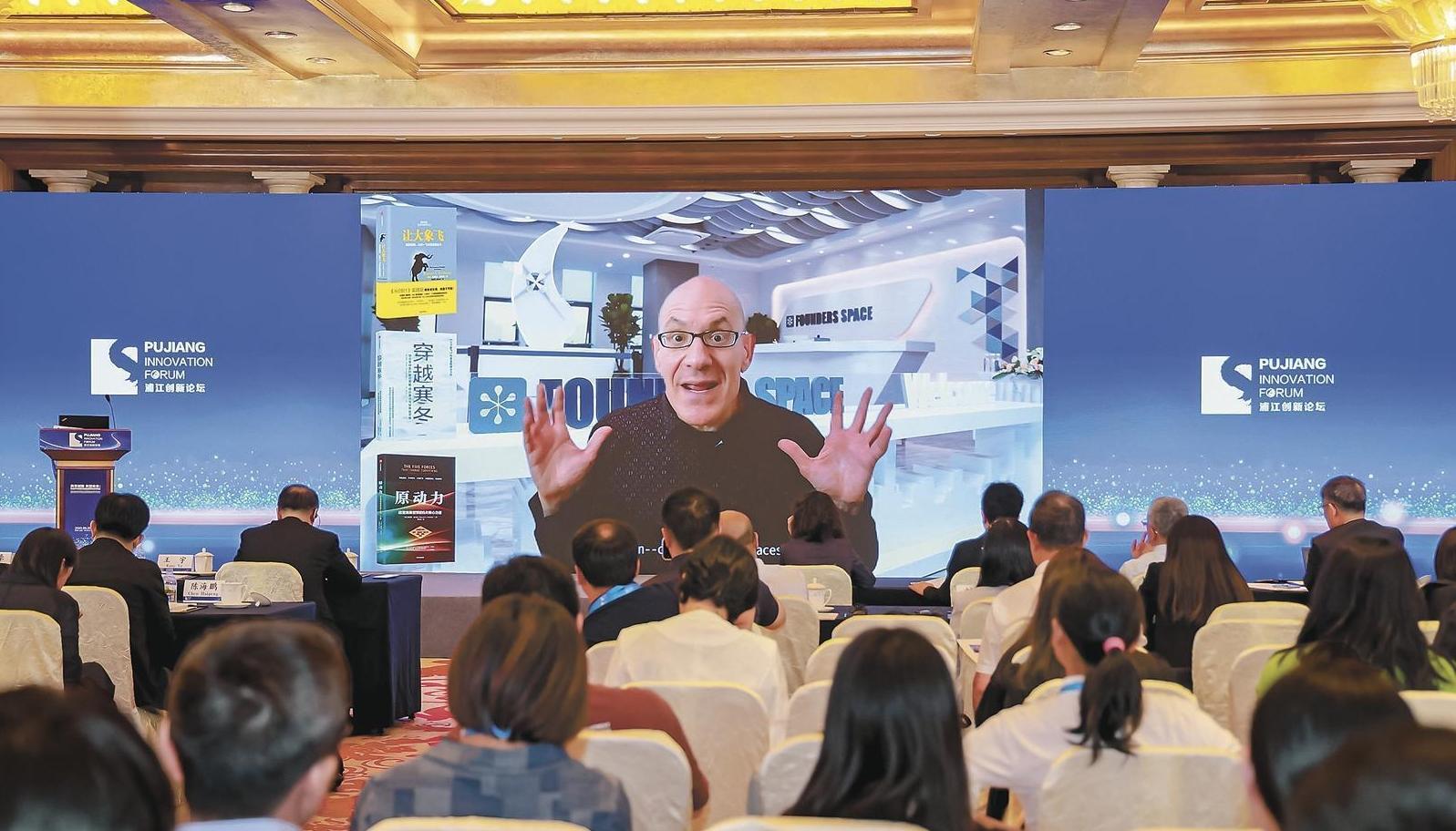

“原来破解人才流失难题,中关村有这样的‘智慧钥匙’!”9月17日—19日,国际科技园及创新区域协会(IASP)2025年世界大会在北京举行。会议期间,来自墨尔本创新区的代表汤姆·本特利在聆听有关中关村的创新实践分享后,不禁连口称赞,并在笔记本上快速记录。

在这场以“城市发展、城市产业和人”为主题的全球对话中,中关村推动“园区—城区—社区”三区融合方面的多项探索,以及为全球科技园区带来中国创新样本,成为全球园区代表关注的焦点。各国嘉宾则循着中关村的发展脉络,解开了中国创新生态的密码。

“中关村的解法让我们眼前一亮”

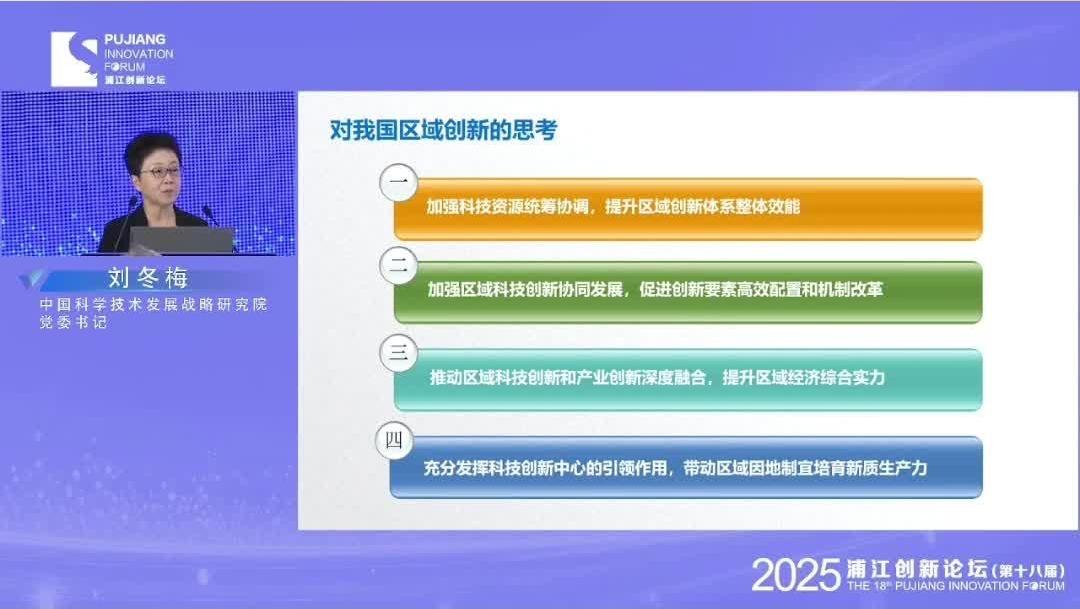

“传统园区的困境具有普遍性,但中关村的解法让我们眼前一亮。”IASP首席执行官艾巴·伦德在现场表示。全球调研数据显示,78%的园区集中在低附加值制造业,核心人才流失率普遍超过18%,而中关村的转型实践恰好回应了这一全球难题。

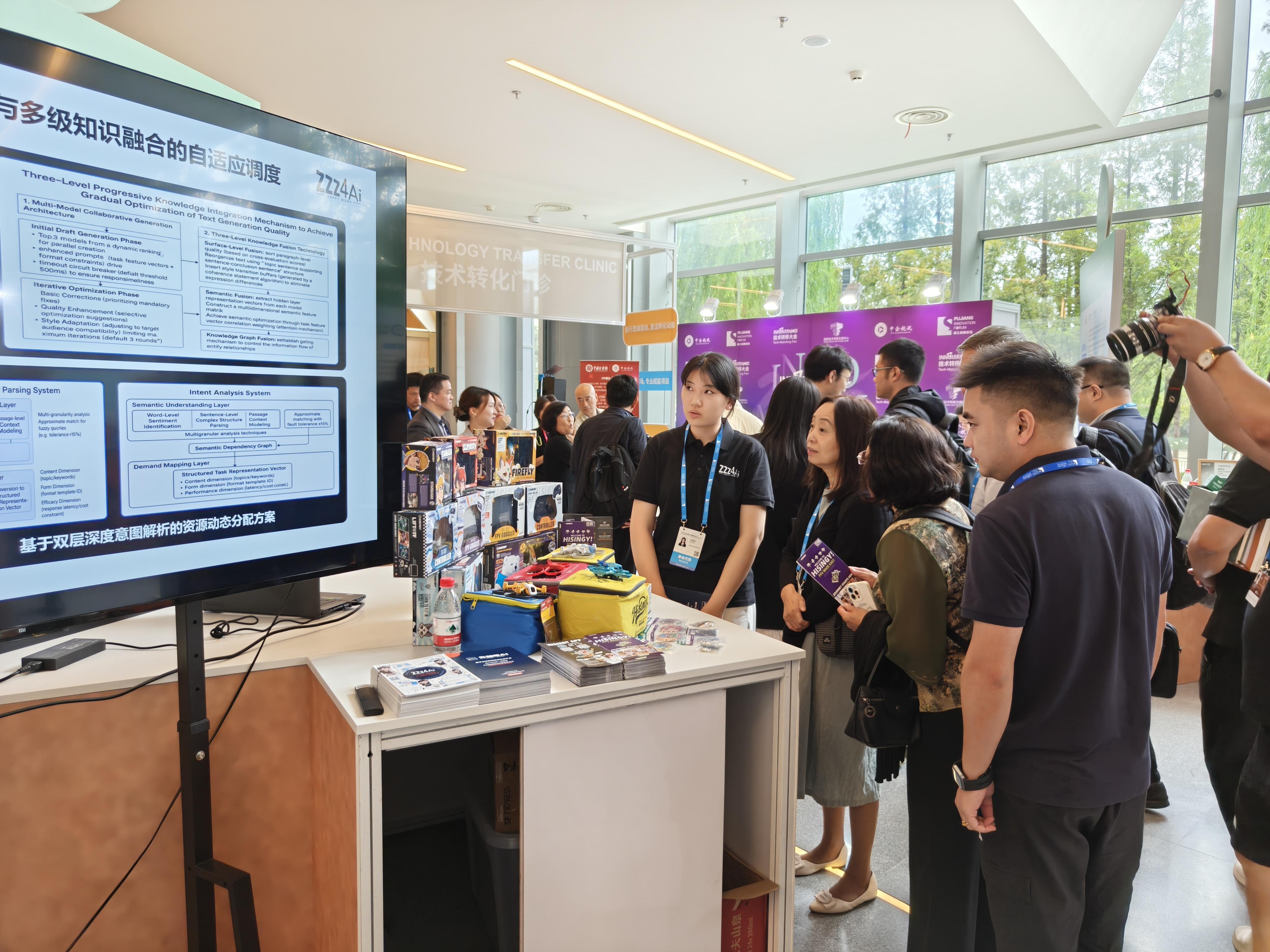

中关村数智人工智能产业联盟副秘书长张金达在发言中直击行业痛点:“曾经,中关村虚拟现实融合园面临困境,VR算法工程师缺口超九成,供需比达1∶10。然而,我们跳出传统评估体系,通过特别的培训项目,大幅增强专业人才能力,并构建VR技术的职称评审生态,让相关技术带头人能够评上高级VR职称,其研发的智能工业解决方案很快被海尔、广汽本田采用,人才价值随即显现。”他表示。

中关村在共享基础设施搭建方面的做法更让在场国外代表惊叹。“中小企业搞研发最怕技术壁垒,我们建的NCMatch共享计算平台,服务了115家企业,数据处理效率提升40%,成本下降了不少。”张金达透露,如今园区不仅配齐精品酒店、运动场馆等配套设施,还打造了迷你公园式科技枢纽,“员工满意度从6.2分涨到8.7分,2024年两个园区总产值达52亿元,这就是生态的力量。”

“为发展中国家提供新路径”

中关村的实践引发了多国代表的热烈讨论,不同创新生态的碰撞让“中国方案”的价值更加凸显。

“墨尔本也在做社区创新,但中关村的产业协同效率值得学习。”汤姆·本特利结合自身经验感慨,“我们靠维多利亚女皇市场这样的公共空间融合社区与创新,而中关村用共享平台打通产业链的做法更高效,这种‘政策+基建’的双轮驱动模式,对快速发展的城市特别有借鉴意义。”

对此,哥伦比亚麦德林科技园区代表卡洛斯·佛朗深表认同:“我们花了15年构建软基础设施,靠政策引导生态成长,中关村却能用技术手段快速破解人才、技术难题,这种‘技术赋能生态’的思路,为发展中国家提供了新路径。”他特意询问职称评审系统的细节并表示,如果能把这种精准激励模式与他们的技术测试平台结合,肯定能加速企业成长。

“我们正发愁如何让科研人员与社区产生连接,中关村‘研发—服务—产业化’的全链条布局,恰好解决了创新落地的最后一公里的问题。”在巴西圣保罗创新区总监安德烈·阿基诺看来,中关村的闭环生态设计具有很大研究价值。

“中关村的成功不是偶然”

在总结时,艾巴·伦德强调,全球调研显示,72%的园区有可持续发展政策,但真正实现“人、城、产”融合的却不到半数,而中关村的实践提供了完整范本,“中关村的成功不是偶然,它验证了‘创新驱动、生态重构、价值共创’的可行性”。

“以前觉得中国园区可能只重规模。”阿联酋代表在交流中表示,“但后来我们发现,从职称制度创新到产城融合升级,每个环节都扣题‘以人为本’,这正是全球创新园区需要的核心逻辑。”

从破解技术瓶颈到构建共生生态,从中关村的实践探索到全球园区的经验互鉴,这场跨越国界的对话让“中国创新生态”的印记愈发清晰。正如IASP主席莉娜·米兰达所言:“中关村用实践证明,创新生态没有统一模板,但‘精准施策、开放包容、系统协同’的中国经验,必将为全球园区发展注入新动能。”

网友评论

网友评论