科技日报记者 刘园园

记者23日获悉,西湖大学理学院张鑫教授团队通过调控荧光蛋白的发光时间(即荧光寿命),开发出具有不同寿命的荧光蛋白变体。相关研究成果日前刊发于《细胞》期刊。

1962年,日本科学家发现绿色荧光蛋白。此后,科学家通过改造荧光蛋白开发出蓝、青、黄、红等一系列荧光蛋白变体。然而,科学家在研究复杂生命活动时,需要同时追踪多种生物分子,但荧光蛋白的色彩毕竟有限,而且不同荧光信号间容易“串色”干扰,难以分辨。张鑫团队注意到,除了颜色属性外,荧光分子还存在“荧光寿命”这一独特属性。

“与普通光不同,荧光需要先被一束激发光照射才能发出。”张鑫介绍,这束光提供能量,让荧光分子中的电子“跃迁”到能量更高的激发态。但电子趋向于从高能量状态回到稳定基态。

在此过程中,电子可通过两种方式回到基态:一是通过发射光子的形式辐射能量,发出荧光,即辐射跃迁;二是通过与其他分子碰撞等方式转移能量,即非辐射跃迁。荧光寿命,指电子在激发态“停留”的平均时间。这个时间通常在纳秒级别(1纳秒等于十亿分之一秒),是每种荧光分子独有的“身份特征”。

为调控荧光蛋白的荧光寿命,研究团队尝试对发色团周围的氨基酸进行“饱和突变”——将其随机替换为其他19种氨基酸。

经过数万个突变体的高效筛选,他们最终获得了一批荧光寿命显著差异的荧光蛋白突变体。来自同一个模板的突变体,其激发条件和发光颜色都没有改变,只是寿命不同。张鑫团队将这类新型荧光蛋白命名为“时间分辨荧光蛋白”。

“我们计算发现,寿命更短的突变体,往往具有更快的非辐射跃迁速率。”张鑫解释道,也就是说,它们通过“不发光”的方式更快地释放了能量。这表明,突变主要是通过影响非辐射跃迁来调控荧光寿命。

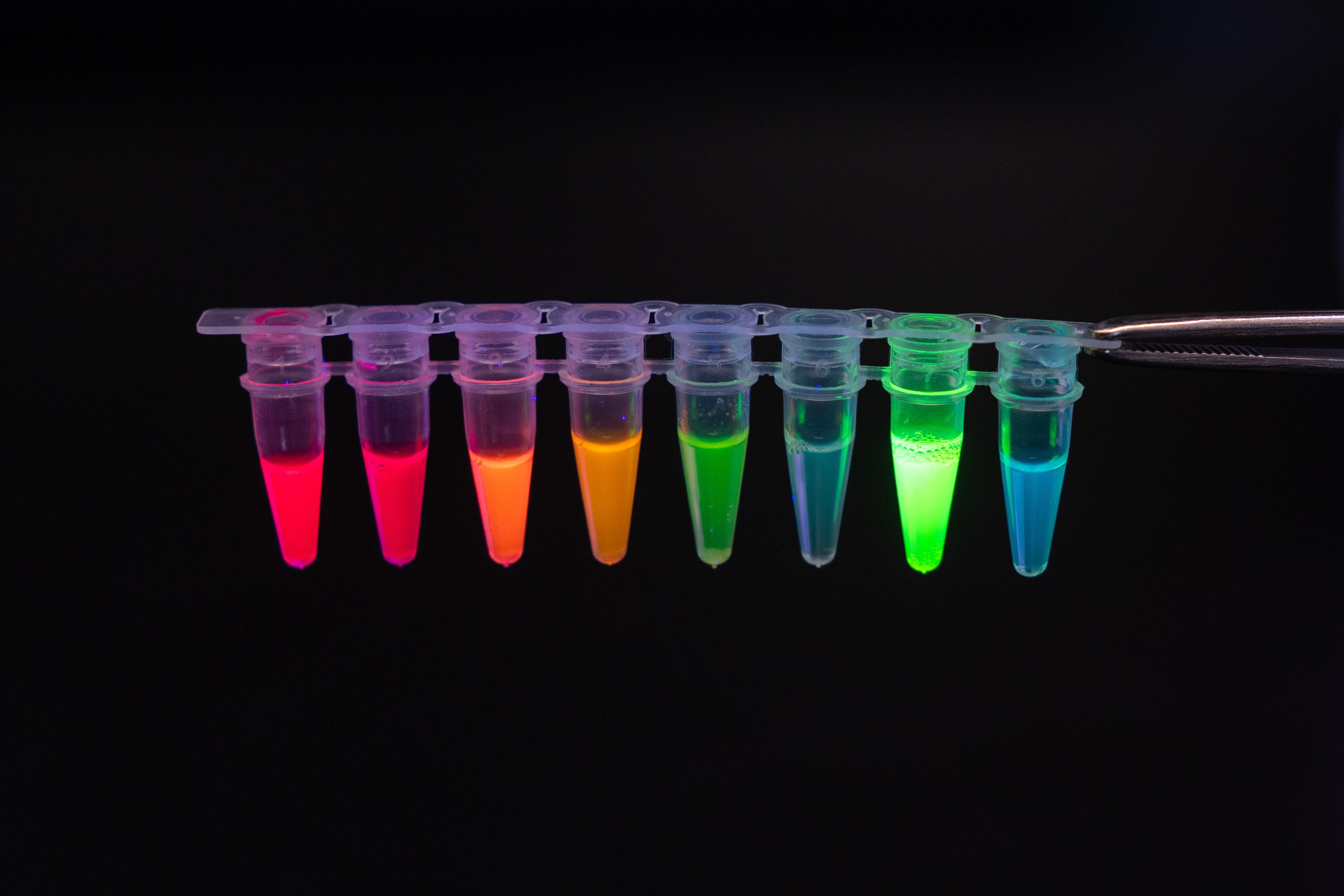

基于上述研究,张鑫团队成功构建出包含28个不同荧光寿命突变体的“彩虹”工具库。这一研究成果有望大大拓展科学家在活细胞内进行实时、动态、多靶标观测的能力,为理解生命复杂体系提供强大的技术平台。

网友评论

网友评论