侯树文 科技日报记者 王春

在海拔4300多米的青海冷湖镇赛什腾山,建设一台大口径多功能光谱望远镜(以下简称JUST望远镜),探究超新星、引力波等宇宙奥秘;深入地下2400米的四川锦屏地下实验室,利用多吨级液氙探测实验捕捉暗物质;我国海南3500米深海底部布设中微子望远镜,探测中微子……位于上海浦东的李政道研究所,一群满怀激情的中青年科学家组成了一支“宇宙灵魂捕手”团队。

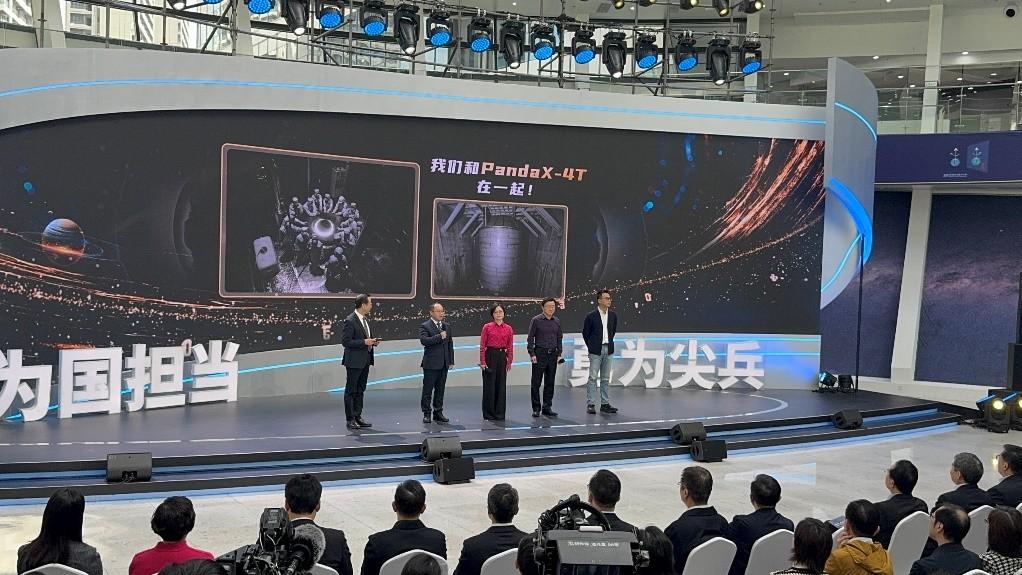

11月11日,“为国担当·勇为尖兵”先进事迹报告会在上海交通大学李政道研究所天问厅举行。中国科学院院士、上海交通大学李政道研究所所长张杰领衔的李政道研究所科学家团队在现场讲述了团队的奋斗故事。日前,记者走进李政道研究所(以下简称李所),采访到这支“上天入地下海”、追踪宇宙神秘物质的“灵魂捕手”团队。

在宇宙深海中,围猎“一条鱼”

宇宙起源于138亿年前的一次大爆炸,暗物质与暗能量在其中可能起到了重要的作用。“暗物质就像是藏在深海里的一条鱼,我们在浅水海域搜寻了,结果没有找到,是否可以向更深的海底探寻?”周宁教授所在的PandaX团队在四川锦屏地下实验室开展暗物质直接探测研究。

20多年前,在南京大学理科强化部(现匡亚明学院)读本科的周宁,为粒子物理着迷——“这个世界怎么会这么简单?用二三十个粒子就能完整描述了。还有什么未被揭示的新的规律能够解释纷繁复杂的世界呢?”这份好奇心和求知欲驱动着周宁向深海处继续探寻。

暗物质被称为“宇宙的隐形骨骼”,约占到宇宙物质质量的85%,却看不见、摸不着,几乎不与任何物体发生作用。而它也是周宁深入地下2400米要搜捕的那条“深海鱼”。国外读博期间,他利用对撞机去探测暗物质。2015年,周宁回国之后,惊喜地发现在国内除了利用对撞机去探测之外,还可以在地下开展直接探测。

位于四川锦屏山交通隧道中部,有一座地下实验室,这里是周宁捕捉暗物质的绝佳“猎场”——覆盖厚度达2400米的垂直岩石为捕捉暗物质的团队屏蔽了大量的“噪音”。实验室内的宇宙射线通量可以降到地面水平的千万分之一到亿分之一。在这里,周宁带领团队成功研制了PandaX-4T四吨级液氙探测器,成为国际上首个运行的新一代多吨级液氙实验装置,再次刷新了暗物质探测的边界。

因为一个灵感而开辟一个领域,再开展永无止境的探索——暗物质研究的无穷魅力,促使周宁不断向研究更深处挖掘。

“向水下捕捉这条鱼的时候,我们就想能否探测到更多的东西。”周宁表示,团队也正思考把液氙探测器能够做到一机多用,不断拓展它的探测能力。2024年,该团队利用低阈值探测模式首次观测到太阳中微子相干散射信号,入选美国物理学会十大亮点。据悉,PandaX实验组计划将开展20吨级液氙探测器升级,未来将成为国际上体量最大、灵敏度最高的液氙实验装置。

把每一个科学家的梦想编织进未来规划里

“中微子曾经也是暗物质的一个热门候选者。”徐东莲教授将围捕中微子的“猎场”瞄向了3500米深的海底。

在中国西沙海域,徐东莲团队正在推动的“海铃计划”旨在探索建设国际领先的深海中微子望远镜。它将由近千根高度达700米的巨型线缆像海藻一样垂直锚定于海床上,如同深海的一串串铃铛静待宇宙深处“幽灵粒子”的到来。

宇宙大爆炸、黑洞喷发等极端天文现象都会产生中微子,它们不带电,仅与物质发生弱相互作用,穿透力极强,是探索极端宇宙的独特“信使”。但同时它们极难被探测,且到达地球的数量极低,只能通过在自然的透明介质(如深水和深冰)中建设大型中微子望远镜来捕捉。

“宇宙深处的物理规律是否与地球上是一样的?如果换一种棱镜去观测,宇宙是不是还是一样的?”作为沉浸于物理世界的女性科学家,徐东莲坚定的语气中透着一股韧劲。

2008年她从中国科学技术大学天文系毕业后到美国,接触到中微子天文学领域区别于光学观测的全新研究手段。在国外的十年间,她参与了南极冰立方中微子天文台的建设与试运行,并曾参与观测到来自银河系外的高能中微子——这一发现打开了高能中微子天文学的新窗口。但是经过十几年的数据累积,冰立方仍然无法识别这些中微子的确切源头。

如何将这个学科再往前推进一大步?深海中微子望远镜可实现更高的角度分辨能力提升,会是更好的选择。徐东莲介绍,相比南极冰川,水体中的杂质更少,建设于其中的中微子望远镜可探测到更多直接的光子,并直接转换成更优的角度分辨能力。当然,流动的环境会提高建设和运营的难度。2017年,她得知上海要建李所,目标是成为像玻尔研究所那样成为基础研究的“灵魂之地”。这个消息让她倍感振奋,于是在2018年回国加入了李所。

“李所推进的大科学装置是当前天文学基础研究领域迫切需要的支撑手段。”郑宪忠研究员所在的JUST望远镜项目团队,正在青海冷湖建设国内最高性能的大型通用型光谱望远镜。

无论是向宇宙深处观测暗物质、暗能量,还是在海底深处捕捉“幽灵粒子”,破解基础研究领域的奥秘,不仅需要理论验证,还需要实验验证。科学家需要研究机构从人才队伍和硬件设备上给予大力支持。

“一个好的大学研究机构,应该把每一个人的梦想都编织进未来的规划中。”张杰院士是这支“上天入地下海”捕猎团队的灵魂领袖。

“张杰等院士在天文领域酝酿的科学规划是国际领先的。”郑宪忠介绍,李所正在建设的JUST望远镜正是从宇观尺度观测宇宙演化规律的利器,建设这样一个大科学装置对于信息宇宙学的发展,以及动态宇宙光谱后续观测是非常急需的。

培养未来科学领袖的人才蓄水池

“来到李所就是来到了缪子磁性研究的‘原点’。”马来西亚籍青年学者许金祥(Kim Siang Khaw)为了他热爱的物理学研究,曾到过日本、瑞士、美国以及中国多个国家,几乎每到一个国家,都要同时掌握一门语言。6年前他开始用中文来学习物理学,这期间他在缪子物理研究领域取得重要突破,入选《科学》年度十大科学突破。

他的办公室就在徐东莲教授的隔壁,两位科学家经常碰到一起交流。暗物质实验和中微子实验有时会用到他的缪子探测器作为技术支持。“虽然我们研究的是不同的粒子,但是很多技术都是相通的,大家互相支持,这样自由开放的学术交流氛围是非常棒的。”

“我来到李所的第一印象是年轻且充满活力,大家都是跟我差不多岁数的青年学者,这非常震撼。”许金祥用流利的中文说道。

在李所科研队伍中,像许金祥这样的国际学者约占40%。“科学领袖人才可遇而不可求。只有构建起一个人人潜心科研,对科研、对自然充满好奇心,充满激情的人才蓄水池,才可能诞生未来的科学领袖。”张杰表示,李政道研究所将为优秀的人才创造最好的条件,让他们的科研活力得以最大限度地激发。

网友评论

网友评论