科技日报记者 刘昊 韦秋莹

重大创新成果如浪潮奔涌,积厚成势;科技创新和产业创新加快融合,迸发活力;人工智能(AI)高质量发展势头强劲,引领未来……八桂大地不断涌现新亮点、展现新气象。

“十四五”以来,广西呈现创新要素集聚、创新主体活跃、AI赋能有力、成果产出丰硕的蓬勃发展态势,朝着建设新时代壮美广西的远景目标破浪前行。

人工智能赋能千行百业

10月的桂林漓江,山水如画,游客如潮。在穿梭于奇峰倒影之间的游船上,游客只需轻点手机上的“一键游广西”小程序,便能实时获取阳朔西街等景点的人流情况及小程序智能规划的行程。

广西产研院人工智能与大数据应用研究所和广西旅游发展集团有限公司深入合作,由中国—东盟大模型应用实验室自主研发“AI壮桂”人工智能服务平台,支撑“一键游广西”全域智慧旅游综合服务大平台建设。“平台整合了广西41.7万户商家,映射景区人流热力等300多项动态指标,极大提升了游客的旅游体验。”广西产研院人工智能与大数据应用研究所所长助理、中国—东盟大模型应用实验室技术委员会负责人李文战说。

发展人工智能,科技创新是关键。今年,广西出台科技创新支撑“人工智能+”行动工作方案,聚焦动力装备、有色金属等特色行业领域组织实施2025年第一批行业大模型研发揭榜制项目,发布2025年第一批16个人工智能开放场景清单。

在南丹县南方有色金属有限责任公司,广西2025年第一批行业大模型研发揭榜制项目结出了硕果:广西有色金属行业首个“AI冶炼大脑”已从构想走向现实。

“‘AI冶炼大脑’以数据治理为基础,以有色金属工业大模型为核心,通过模型实时精准计算产线实际运行中的炉温、风量、给料等冶炼工艺核心参数,使‘老师傅经验’首次得以量化和复制。”该公司相关负责人说,冶炼工艺的智能化升级将有效降低能耗与人工成本,同时提升主、副产品的产出效率,为有色金属冶炼注入绿色高效新动能。

广西还抢抓国家实施人工智能能力建设普惠计划等重大机遇,构建“北上广研发+广西集成+东盟应用”的人工智能发展路径,加快打造面向东盟的人工智能国际合作高地。

走进中国—东盟大模型应用实验室,只见数据在巨大的电子屏上流动。“在广西科技厅支持下,我们携手北京智谱华章科技股份有限公司、人民网科技(北京)有限公司共同打造实验室,目前已在冶金、汽车、机械、电力、旅游等领域构建了多个典型AI应用场景。”李文战介绍。

从面向全国“悬赏”关键技术解决方案到建设人工智能开放创新平台,广西正通过体系化部署,发挥科技创新对人工智能发展的支撑作用,推动人工智能与产业发展深度融合。

“尖锋”行动硕果累累

云南一处露天矿场里,在高达数米的料堆旁,一台身披极光绿涂装的装载机自动运转:驾驶室内空无一人,方向盘却自主旋转,巨大的铲斗精准切入料堆,转身、举升、卸料,整套动作如行云流水般流畅。

这就是广西柳工机械股份有限公司(以下简称“柳工”)研发的全球首台矿山电动无人驾驶装载机。“这是我们依托科技‘尖锋’行动项目研发的成果。它能实现室外遮挡环境下的高精定位,还能在作业场地动态变化条件下实时自主规划路径,开创了在夜间及粉尘等恶劣条件下持续作业的先河。”柳工全球研发中心数智技术研究院院长孙金泉说。

在科技“尖锋”行动项目的支撑下,柳工面向高端化、智能化、绿色化,在全电控装载机、工程机械专用集成电池系统、无人装载机等领域不断发力,在服务区域产业高质量发展中迈出坚实步伐。

科技“尖锋”行动催生的成果不止于此。“十四五”以来,广西聚焦“19+6+N”现代化产业体系,启动实施科技“尖锋”行动等重大行动,推动科技创新和产业创新深度融合。

日前,搭载玉柴K16LN天然气发动机的福田欧曼重卡在宁夏银川交付。这是广西玉柴机器股份有限公司在重型天然气发动机领域重点攻关的机型之一,也是该公司抢占绿色低碳动力赛道的重要成果。

“在‘尖锋’行动项目的支持下,我们突破了新型高效清洁燃烧技术、高精度控制技术等关键技术,推出了K13N、K14N、K15N、K16LN等机型。”广西玉柴机器股份有限公司总工程师林铁坚介绍,“2023年,仅K13N这一个型号就新增销售7000多台,销售额达8.4亿元。”

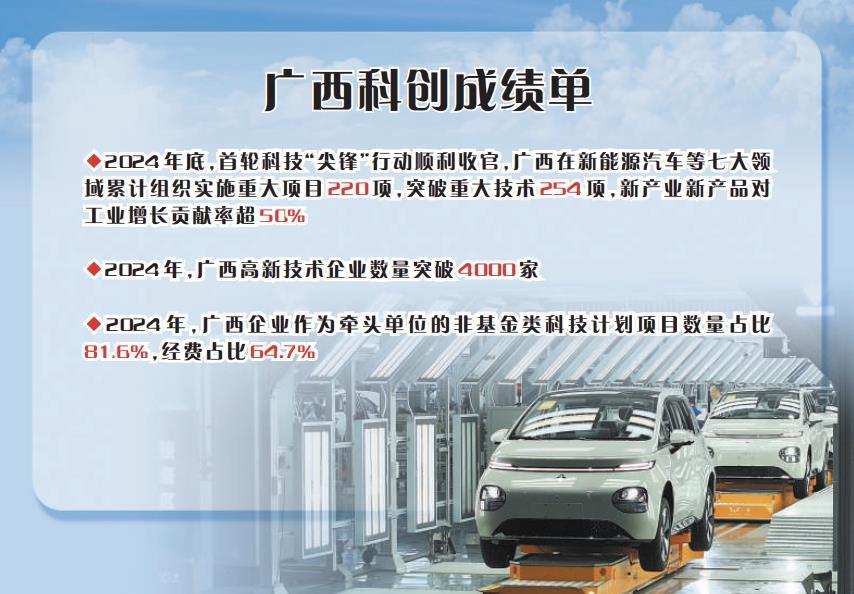

2024年底,首轮科技“尖锋”行动顺利收官,广西在新能源汽车等七大领域累计组织实施重大项目220项,突破重大技术254项,新产业新产品对工业增长贡献率超50%。

全球首个“岛式”制造总装工厂、全球首款大功率智能混动氢燃料发动机系统、全球首款实现批量销售的电动装载机、我国首条规模化民用航空轮胎生产线、国内首条国产化注射级蔗糖生产线、国内首套大容量钠离子电池储能系统……百舸争流、千帆竞发,广西一批“首字号”创新成果为支撑产业高质量发展汇聚了强大势能。

企业扛起科技创新大旗

气味浓郁而独特的酸笋,是柳州螺蛳粉的灵魂配料。作为一家柳州螺蛳粉生产企业,广西美吉食品科技有限责任公司(以下简称“美吉公司”)曾高度依赖“闻臭师”这一特殊岗位来把控质量。

“我们的老师傅每三天就要巡查一次,凭眼看、手摸、鼻闻、口尝,判断发酵情况,工作量巨大,而且经验难以复制。”该公司董事长莫勤吉说,“如何实现标准化、规模化生产,同时保证风味的稳定,是我们最头疼的事。”

企业科技特派员的入驻,成为破局的关键。广西科技大学研究员、广西特色米粉产业科技成果转化中试研究基地主任程昊作为企业科技特派员入驻美吉公司,依托广西柳州螺蛳粉技术创新中心和广西柳南酸笋科技小院,利用其自身专业知识和科研背景,结合企业前期的数据积累,与美吉公司共同研发出酸笋梯度控温发酵技术并完成升级。“在品质不变的情况下,我们将酸笋的生产周期缩短了30%—40%。”程昊说。

这项技术的成功,像一把钥匙,打开了美吉公司创新的大门。自此,美吉公司产销两旺,尤其是经过技术攻关推出的冰鲜螺蛳粉等新产品,已成为利润增长的新引擎。

“企业科技特派员不仅为我们送来了技术,更帮我们打通了‘实验室到生产线’的路径,增强了企业高质量发展的信心和底气。”莫勤吉说。

企业的“痛点难点”,就是创新的“靶点焦点”。在《广西企业科技特派员工作方案(暂行)》《广西企业科技特派员工作指引》等政策的引导下,2025年,广西815名科技人员奔赴555家企业,为企业提供全链条科技创新服务。

“十四五”以来,广西还出台一系列举措增强企业在技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化等方面的主体地位,帮助企业在科技创新中站“C位”、唱主角。

企业挑大梁,数据来印证:2023年,广西企业研究与试验发展经费支出182.1亿元,成为全区研发增长第一动力;2024年,广西高新技术企业数量突破4000家;2024年,广西企业作为牵头单位的非基金类科技计划项目数量占比81.6%,经费占比64.7%。

点燃科技创新澎湃引擎,聚焦国家所需、广西所能、东盟所盼,“高水平创新型广西”正在扬帆远航。

——科技新印象——

非粮生物质能技术全国重点实验室:助力新能源产业自主可控发展

2023年3月,非粮生物质能技术全国重点实验室获批组建,采用“一院两企”协同创新模式,由广西农垦明阳生化有限公司、广西科学院和中粮营养健康研究院有限公司共建。

实验室聚焦非粮生物质资源高效转化,通过“1+2+N”科研组织模式,构建涵盖应用基础研究、技术开发和产业化应用的全链条体系,重点突破高效催化酶体系、高效细胞工厂等关键技术,助力我国新能源产业自主可控发展。

目前,实验室已建成启用的生物发酵中试基地总面积达1万平方米,配备了生物酶制剂、生物转化等产业化示范线,可实现从实验室研发到工程化验证的无缝衔接。“十四五”以来,实验室成果转化创造产业收入147亿元。

广西新能源汽车实验室:培育六大技术品牌

2022年3月,广西新能源汽车实验室获批建设,成为广西首家自治区实验室。

实验室由上汽通用五菱汽车股份有限公司牵头,与广西科技大学、广西汽车研究院、国家汽车质量检验检测中心(广西)3家单位共同建设。

实验室以新能源汽车为研究重点,依托八大院士团队,汇聚行业顶尖资源,深入开展应用基础研究和前瞻技术探索。目前已建成14个功能型子实验室和8个科研型子实验室,获授权专利1179件,牵头或参与制定标准145个,获广西科学技术进步奖一等奖2项、湖北省科学技术进步奖一等奖1项。实验室通过整合科技创新资源,孕育先进技术体系,已有天屿智造、天舆架构、灵犀动力、灵眸智能辅助驾驶、灵语智能座舱和神炼电池六大技术品牌及多项关键技术。

广西产业技术研究院:深耕科技改革“试验田”

2020年8月,广西产业技术研究院(以下简称“广西产研院”)正式揭牌运营。不同于其他科研院所,广西产研院的组建方案经广西壮族自治区党委全面深化改革委员会审议通过,由广西壮族自治区政府举办,被充分赋予探索产业科技创新的决策权、自主权、管理权。

因改革而生,因改革而强。5年来,广西产研院深耕科技改革“试验田”,着力建平台、聚人才、强技术、促转化,有效打通科技成果转化“最后一公里”,点燃了推动产业高质量发展的强力引擎。

5年来,广西产研院新建专业研究所13家,建成自治区级以上创新平台55个,实施产业技术攻关项目200余项,攻克产业关键共性技术37项,转移转化先进技术250项(次),积累知识产权224项,获得省部级科技奖23项,“五技”合同额达1.86亿元。

网友评论

网友评论