科技日报记者 陈可轩

日前,在2025“零碳科普校园行”教师研修活动现场,记者发现,一个由科技企业出钱搭台、教育专家出力指导、师生走进工厂的科技教育新模式日渐清晰。

将“双碳”战略融入科技教育

“火是我们人类社会最早的能源动力,有了火,火烧开水,才有了蒸汽机。”在“零碳科普校园行”科学教师公益培训现场,科普专家李亦明轻敲燧石,跃动的火苗瞬间吸引了现场师生的目光。

随后,铺满地面的电磁仪、电动机、燧石火种等30余件教具依次登场。三个多小时寓教于乐,李亦明带领同学们在实验中重新发现电磁感应、电能转化机械能等物理原理,探索人类从燃烧能源、转化能源到存储能源、利用零碳能源的科学发展史。

为了给偏远乡村的中小学生上好机电科普课,近年来,李亦明带着四五箱实验教具,走进江西、四川、贵州、广西的170多所农村学校,为三万多名农村学生带去170余堂生动有趣的公益科普课程,被学生们亲切地称为“机电大侠”。

零碳,是通过科学设计减排方案,有效抵减碳足迹,最终实现碳的相对零排放,实现人与环境的可持续发展。李亦明认为,零碳教育可以成为科技教育的有益补充。

“说白了,零碳就是利用大自然的力量,我们用风力、水力、光热、核能等清洁能源代替制造大量碳排放的化石能源,驱动磁铁切割磁感线会产生电,让我们人类过上美好的生活。”李亦明举着用于演示电磁感应的法拉第线圈说。

“当前教育竞争的核心从知识传授转向创新能力培养,零碳教育恰是激发学生创新思维的现实入口。”北京师范大学教授、中国绿色发展协同创新中心执行主任张九天认为,零碳教育将国家“双碳”目标与科技教育融合,将现实世界的科技与课本里的学科知识点融合,有助于学生建立科学认知世界的思维方式、应用课本知识理解复杂的现实问题与解决方案,培养学生的科学素养与可持续发展观念。

企业贡献更多科教资源

资源稀缺,是农村学校给科技教育“做加法”的现实困难。缺专职教师、缺实验设备、缺课程体系,孩子们对前沿科技的认知只能局限于课本文字,难以获得更全面的科技教育。

近年来,宁德时代“零碳科普”公益行动邀请专家出版面向青少年的《零碳科技:点亮可持续未来》零碳科普读本,并为所有合作学校免费提供配套课程,定期开展科学教师公益培训。

哪些场景产生碳?什么技术能减碳?该科普读本系统梳理了交通、建筑、化工、能源等领域的生产原理和碳排放情况,同时,介绍风光发电、东数西算、储能电池、工业降碳、资源循环等新兴技术,让科技教育的视野不仅限于校园,更多关注校园外的科技应用和前沿发展。

今年秋季学期,福建省宁德市虎贝中心小学,“零碳科普”公益行动旗下的“远山时代”零碳科技点亮未来公益课堂准时开课,孩子们收看科学家的直播教学,并在现场教师指导下完成科学实验。目前,“零碳科普”公益行动已覆盖全国400余所学校的约5万名中小学生。

那颗由燧石火种点燃的科学梦想,正在田野乡间的孩子们心中悄然萌生。

“我们希望通过公益项目让‘碳中和’理念走进课堂、走进书本、走进人心。以企业反哺教育,让学生从小接触真实的产业案例,提升国家未来的创新能力。”宁德时代“零碳科普”公益行动相关负责人说,“也许今天坐在课堂里的某个孩子,未来将成为解决能源危机、构建零碳家园的顶尖科学家。”

打造产教融合新场景

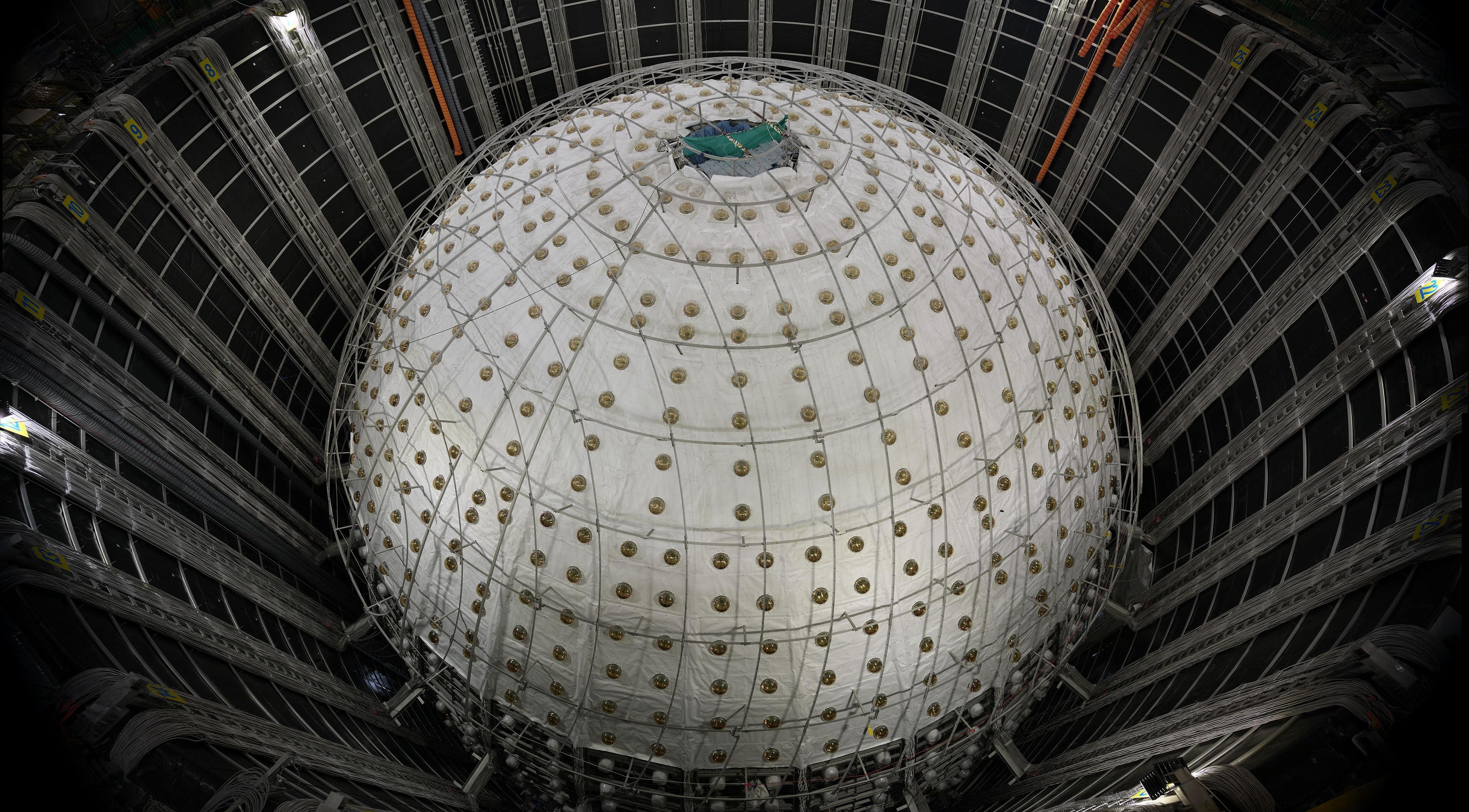

听大咖讲座、看科学实验秀、走进重点实验室……在江苏溧阳,中国科学院物理研究所与当地政府共建的长三角物理研究中心有限公司,不仅致力于打造世界级科研成果转化基地与学术交流枢纽,还拥有一支专业的科技教育队伍,同时配有科普展厅、院士专家墙、实训教室等科普场地及设施近6万平方米。来自全国的研学团队实地了解动力电池的研发过程,领略先进的零碳能源技术。

“希望通过这些科普活动激发公众尤其是青少年对科学的关注和兴趣,了解到科技工作者在做什么,培养他们的创新思维和实践能力,为他们打开科学探索之门。”长三角物理研究中心科学教育主管薛行健说。

江苏溧阳拥有千亿级产值的动力电池产业集群,聚合上下游企业超100家,动力电池销量约占全国1/7。这也意味着,许多当地中小学生将会在未来从事动力电池产业相关工作,科学离他们并不遥远。

宁德时代江苏溧阳基地率先面向学校预约开放。在这里,电池生产线绵延数百米却空无一人,只有电芯在双层运输线上穿梭,超声波加工焊接、电解液自动注入、无人车物流运转、零碳燃气供应、废料回收利用……数千台智能设备整齐划一,每150秒生产一个电池包。

师生走进这座“灯塔工厂”,近距离探访零碳电池的诞生历程,让科学概念走出书本,眼见为实。

新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》施行近一年来,越来越多的科技企业正在把科普作为履行社会责任的重要内容。企业积极将自身科技资源转化为科普资源,向公众开放实验室、生产线等科研、生产设施,有条件的可以设立向公众开放的科普场馆和设施。

“我们希望能让科技创新走出实验室、走进校园,更希望将这座‘灯塔工厂’打造为科普研学的一线课堂,让更多师生直观感受到‘零碳’的落地实践与创新力量,共同探索科学教育的更多可能。”宁德时代江苏溧阳基地相关负责人说。

网友评论

网友评论