科技日报记者 叶青 通讯员 孔令竹

我国科学家最新的一项研究成果揭示了深海氧化沉积物在全球钼循环中的关键作用,不仅提升了我们基于地球化学指标反演地球历史环境变化的精度,也为理解地球宜居性的演化、应对未来环境变化提供了新的科学依据。11月18日,该研究成果刊发在国际学术期刊《自然•通讯》上。

如何准确重建地质历史时期海洋与大气的氧气含量,是地球科学前沿课题之一。钼作为一种对氧化还原条件敏感的元素,其同位素组成被广泛用于追溯古海洋的氧化还原历史。要准确解读这一“地球化学密码”,必须首先厘清现代海洋中钼的来源、去向及其同位素平衡机制。

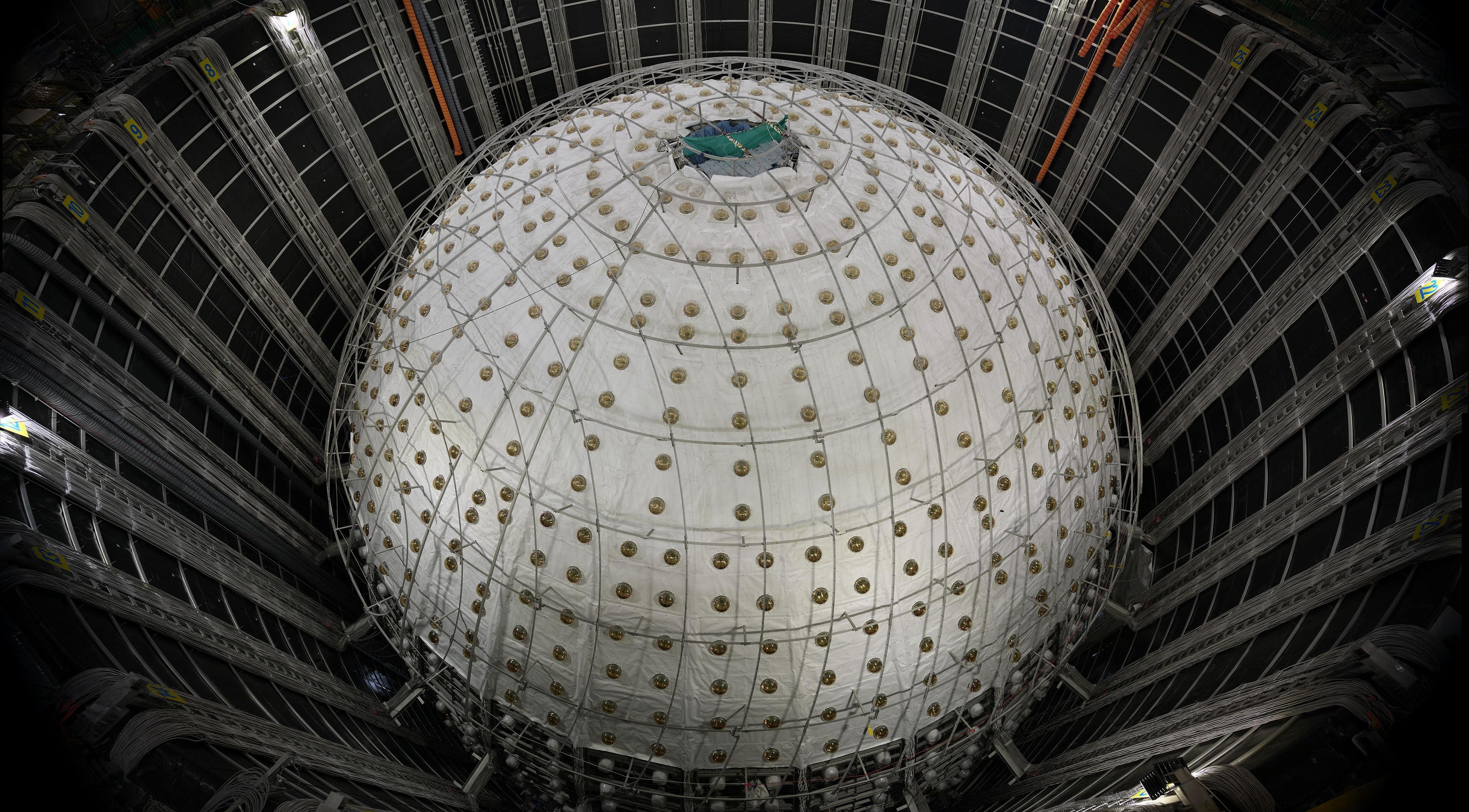

长期以来,科学界普遍以铁锰结壳和结核代表整个海洋氧化沉积物的钼同位素特征。然而,这类沉积物仅占海洋氧化沉积物总量的一小部分,更多、更广泛存在的是富含铁锰(氢)氧化物的深海沉积物。忽略深海氧化沉积物的同位素特征,使得全球钼同位素收支平衡存在显著偏差。

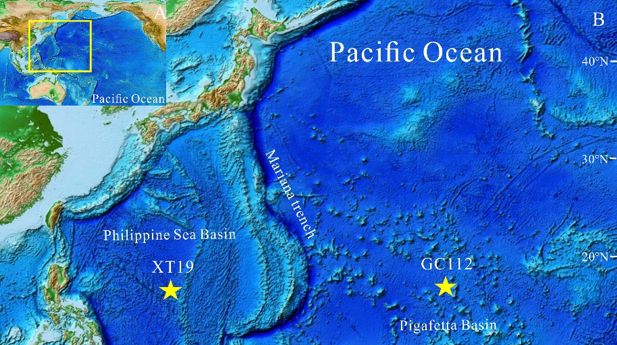

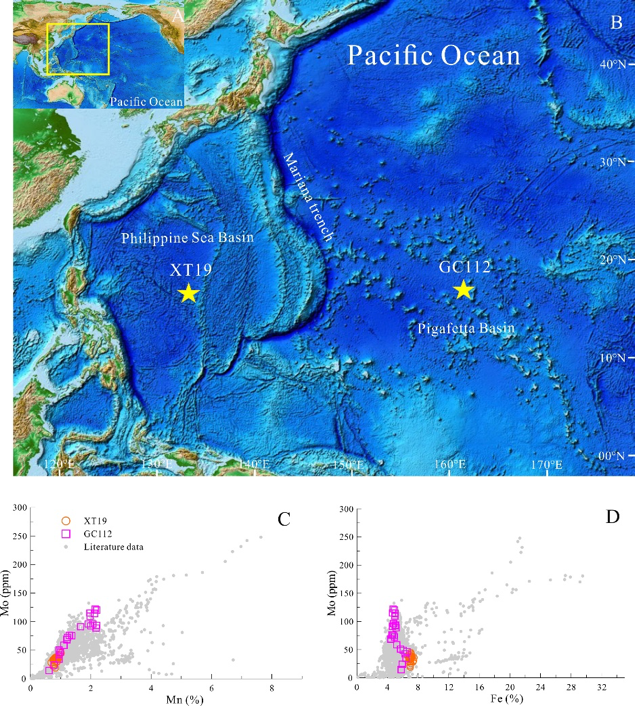

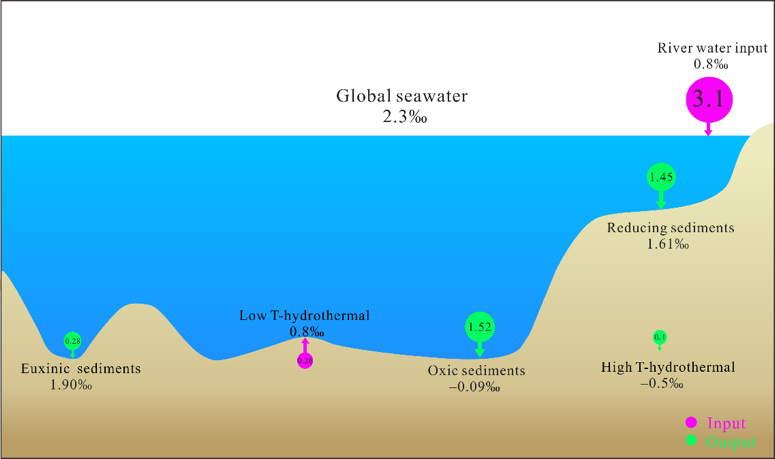

针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所副研究员王志兵、研究员韦刚健团队联合中国地质调查局青岛海洋地质研究所研究员邹亮等,对西太平洋两个深海沉积岩芯进行了系统研究。他们发现,这些沉积物中的δ⁹⁸Mo值显著高于铁锰结壳与结核的典型值。更为重要的是,岩芯中钼同位素组成随深度增加呈现明显升高趋势,且这种变化规律与太平洋其他海域的观测结果相似,暗示其可能具有全球普遍性。

研究团队进一步结合金属元素比值变化,提出这种垂直变化可能由底层海水中的钼向沉积物中渗透,并在沉积柱内发生再循环过程所驱动。这一机制深化了对海洋钼迁移行为的理解。

基于新获取的数据和已发表的全球数据集,研究团队重新估算了全球氧化性沉积物对钼的输出通量及其同位素组成,并据此修正了全球钼同位素质量平衡模型。计算结果显示,该通量是以前认知的两倍以上,占整个海洋钼输出总量的45%,成为全球海洋中最重要的钼“沉淀池”,且其同位素特征明显高于传统值。更新后的模型显示,以往研究可能显著高估了地质历史时期,如古元古代、寒武纪、早侏罗世以及二叠—三叠纪交界等阶段,全球海洋中“硫化缺氧”海盆的分布范围。

“这意味着,远古海洋可能比我们过去想象的更加‘透气’,整体环境也更有利于早期生命的演化与繁盛。”王志兵表示,地球氧气含量的变化直接驱动了生命的演化和大爆发,如寒武纪生命大爆发,这项研究为我们更清晰地描绘生命演化的背景舞台提供了关键线索,有助于解答“生命从何而来”这一深层科学问题。

网友评论

网友评论