科技日报记者 毕文婷

日前,科技日报记者跟随中国第42次南极考察队从上海起航。11月16日,执行此次考察任务的“雪龙2”号极地科考破冰船抵近南半球“咆哮西风带”,向地球之极进发。

南极,总面积约1400万平方千米,覆盖着平均厚度2450米的冰盖,是世界上环境最恶劣、气候最独特、科学观测数据最稀缺的地区。开展极地考察,对研究全球气候变化和促进海洋经济发展具有重要意义。

“雪龙2”号是我国进一步认识极地、保护极地、利用极地的重要平台,自2019年交付后,与“雪龙”号一同承担起我国极地考察的科学研究、观监测调查和后勤保障任务。

本次考察将围绕国家需求和全球科技前沿,继续推进秦岭站配套设施建设和系统优化,持续实施南极多领域综合调查观测,开展重大研发项目和国产装备技术的新应用。在调查观测方面,考察队将在南极半岛、阿蒙森海、罗斯海、普里兹湾等典型海域,围绕气候变化对南大洋生态系统的影响,开展海洋、生物、化学、大气和冰川等多学科调查观测,获取长序列观测数据,进一步提升对南极在全球气候变化中作用的认知。

双向破冰提高作业能力

提到“雪龙2”号,你首先想到什么?是红白相间的耀眼外观,还是与“雪龙”号并肩作战的身影?除了这些,更重要的是,“雪龙2”号是我国第一艘自主建造的极地科考破冰船,也是世界上第一艘双向破冰极地科考船。

有人问,有了“雪龙”号这艘我国极地科考功勋船,为什么还要建造“雪龙2”号?确实,在“雪龙2”号诞生前,“雪龙”号作为我国唯一的极地综合科考破冰船,已经服役了近30年,完成多个南北极航次考察任务,航迹遍布五大洋,创下了中国航海史上多项纪录。但随着我国极地考察事业不断拓展,“雪龙”号的科考能力与破冰能力难以满足新要求。“雪龙2”号船长张旭德介绍,“雪龙”号能以2节(约3.7公里/小时)的速度连续破1.2米厚的冰(含20厘米的雪)。以这样的破冰能力,“雪龙”号只有等到夏季两极冰川大面积融化时,才能到达考察位置,而且即使是夏季,也无法深入北冰洋中心区。我国急需建造一艘更强大的极地科考船。

“雪龙2”号总长122.5米,设计排水量近1.4万吨,采用两台7.5兆瓦破冰型吊舱推进器,是全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船,且双向均具有以2—3节船速连续破1.5米冰加20厘米积雪的能力。

根据冰的生长周期,南极海冰分为当年冰和多年冰。当年冰由初冰发展而成,厚度为30厘米—2米,只经历一个冬季生长期。至少经历了一个夏天还没有完全消融的冰,则被称为多年冰。南极的多年冰大多分布在西威德尔海、别林斯高晋海和阿蒙森海海域,其他海域以当年冰为主,厚度也相对较薄。“雪龙2”号二副杨凯告诉记者,和“雪龙”号相比,“雪龙2”号的考察作业能力显著提高,可以破南极大部分的海冰。

一般的破冰船是由船艏向前冲撞破冰,但是遇到较厚冰脊需要转向时很容易被卡住,难以突破。遇到较厚的冰,船艉破冰就要派上用场了。杨凯介绍,“雪龙2”号的吊舱推进器,能够进行360度自由转动,旋转的螺旋桨形成很强的冰层切削力,能够把较厚的冰脊掏空。在冰脊较多的海域,可以先进行船艉破冰,把“硬骨头”啃碎,再转向船艏破冰,一路前行。“双向破冰不仅可以省去掉头,还能够使船突破更厚的冰层。”杨凯说。

在中国第40次南极考察中,“雪龙2”号抵达罗斯海海域后,为冰区运输船“天惠”轮破冰引航。两船冰区编队航行超过1000海里,其中遭遇几十海里的冰脊丛生区。面对最厚部分超过4米的海冰、可航水域受限等不利因素,“雪龙2”号使出“十八般武艺”,综合运用卫星观测、空中探道、艏艉破冰、尾流排冰等多种技术手段开辟出一条30多米宽的冰区航路。“雪龙2”号最终带领“天惠”轮冲出厚冰密集区,保障其顺利提前抵达罗斯海新站附近卸运物资,为建成秦岭站打下了坚实基础。

“雪龙2”号破冰能力的突破还带来了极地科考作业模式的转变。多数情况下,世界各国的南极科考工作会选择在南极夏季,即11月—次年3月进行。“雪龙2”号强大的破冰能力和耐寒性能,使其能够更早进入、更晚离开南极,扩大科考作业范围。比如,在中国第41次南极考察中,“雪龙2”号于2024年11月1日出发,历时208天,总航程4万余海里,创下中国极地考察史上单船执行任务最长时间纪录。

海上科考平台大显身手

“雪龙2”号除了具备抵达考察站的运输功能外,更承担着科考平台的重任。“雪龙2”号搭载了多种科考设备,可以实现海上长时间观测。

如果想让船在大海中停下,应该怎么办?由于考察需要,科研人员经常要在同一点取样、观测。在陆地上,只需踩下刹车就能实现交通工具的静止,但在海上很难做到——受海上风浪、海流等影响,船体容易随波逐流,偏离原位。不过,这也难不倒“雪龙2”号。

“雪龙2”号配备了两套动力定位系统。“雪龙2”号大副祝鹏涛介绍,当需要进行船体定位时,电力推进器、舵、艏艉侧推相互配合,根据风浪选择合适角度、位置,船体自会稳如泰山。祝鹏涛解释,实现定位的原理很简单——作用力与反作用力。当风浪推动船体时,定位系统给船一个反作用力,使其稳稳当当地停在海面上。

在动力定位系统的助力下,“雪龙2”号在4级海况下可满足大型科考设备的定位收放要求,在6级风、1.5节流时仍能满足漂泊调查作业要求。

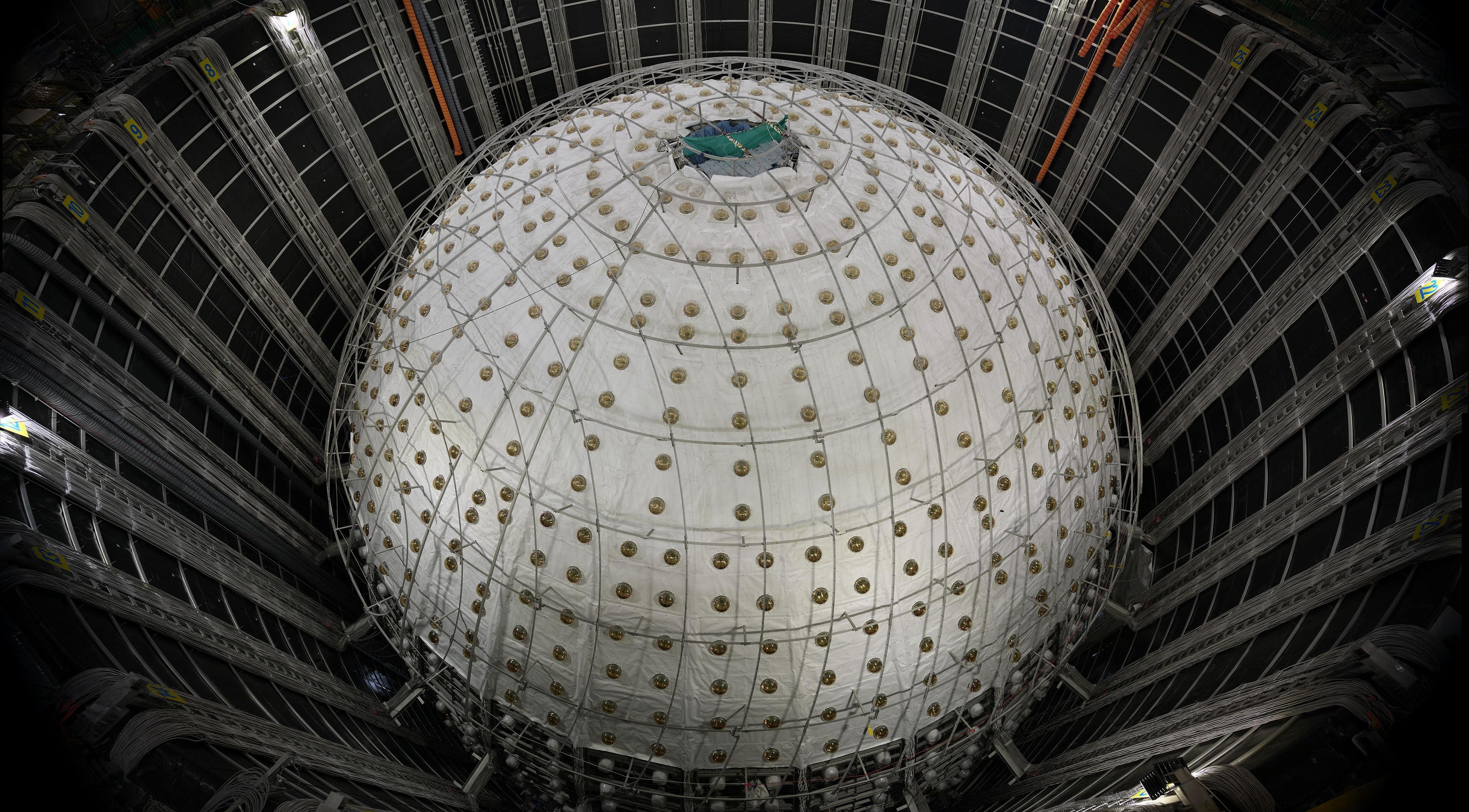

为方便科研人员取样作业,“雪龙2”号上特地建设了一个3米见方的月池。“雪龙2”号轮机长李文明形象地说:“可以理解为在船上挖了个洞。”有了这个“洞”,科研人员在海冰覆盖的海区及极寒大风等恶劣天气下,再也不需要站在船边取样,只需让科研仪器设备从月池中直接入水,就能开展采样作业。

不过,极地冰区碎冰多,通过月池收放取样极易导致碎冰在月池中积累使其无法正常使用。为避免这种情况,月池底部封盖采用水密形式,在底盖关闭后配合抽水系统和加热防冰、除冰措施,可以有效保证月池在极地冰区的正常使用。“这是船舶建造的一次创新。”李文明说。

为满足极地海底深部的精细化探测和油气资源评估需求,“雪龙2”号配备了用于地震监测的240道数字拖缆。“就像我们平时敲西瓜听生熟一样,通过海底地震勘探系统接收海底反射的人工地震波,可以探测地球这个‘西瓜’的内部结构,了解哪些地方会有油气、岩浆。”李文明解释。这套地震探测系统让我国能够在南极周边海域进行大范围地震勘探,有利于加强我国对南极周边海域资源分布的认识。

深水和中浅水多波束系统、深海浅地层剖面仪、生物储量评估回声积分仪系统、万米测深仪……“雪龙2”号上一个个设备背后,是一项项极地科学研究。让我们一起期待,中国第42次南极考察带来的新惊喜。

网友评论

网友评论