科技日报记者 吴纯新 通讯员 周小舟

当前,我国公路总里程接近550万公里,居世界首位,守护公路安全耐久、提升公路养护质量变得尤为重要。“在极端天气、灾害事故频发的背景下,公路巡检、检测、监测的要求越来越高。”11月19日。中交二公院检测公司工程师严永阳告诉科技日报记者,整个行业都在倾力构建起多维度多指标结构状态精准感知技术体系,该公司在无人机巡检、智能检测机器人、桥隧坡结构健康监测等领域不断创新,为守护公路安全寻找新路径。

面对高速公路缆索桥梁高墩高塔、桥下空间日常巡查,人工有时很难到达,病害诊断存在滞后。此时,构建无人机桥梁智能巡检系统更为便捷。

严永阳说,他和团队一直在创造新的做法,经过研究,发现在无人机桥梁智能巡检系统中,集成固定式机巢、无人机平台与高精度视觉传感器等设备,无人机预先设置航线可实现在无人值守的条件下全天候高频率自主巡检。通过回传影像数据,借助AI算法自动识别混凝土裂缝、锈胀露筋、斜拉索护套破损等潜在隐患,显著提升高墩高塔、缆索结构、桥下空间等关键部位无人化巡检的覆盖能力与本质安全保障水平,有效替代传统高危人工巡检模式。

桥梁水下结构病害具有极强隐蔽性,传统水下检测采用“蛙人”潜入水中进行检测如同“盲人摸象”,高度依赖经验对水下结构病害进行辨识,且检测效率低下,安全作业风险高。

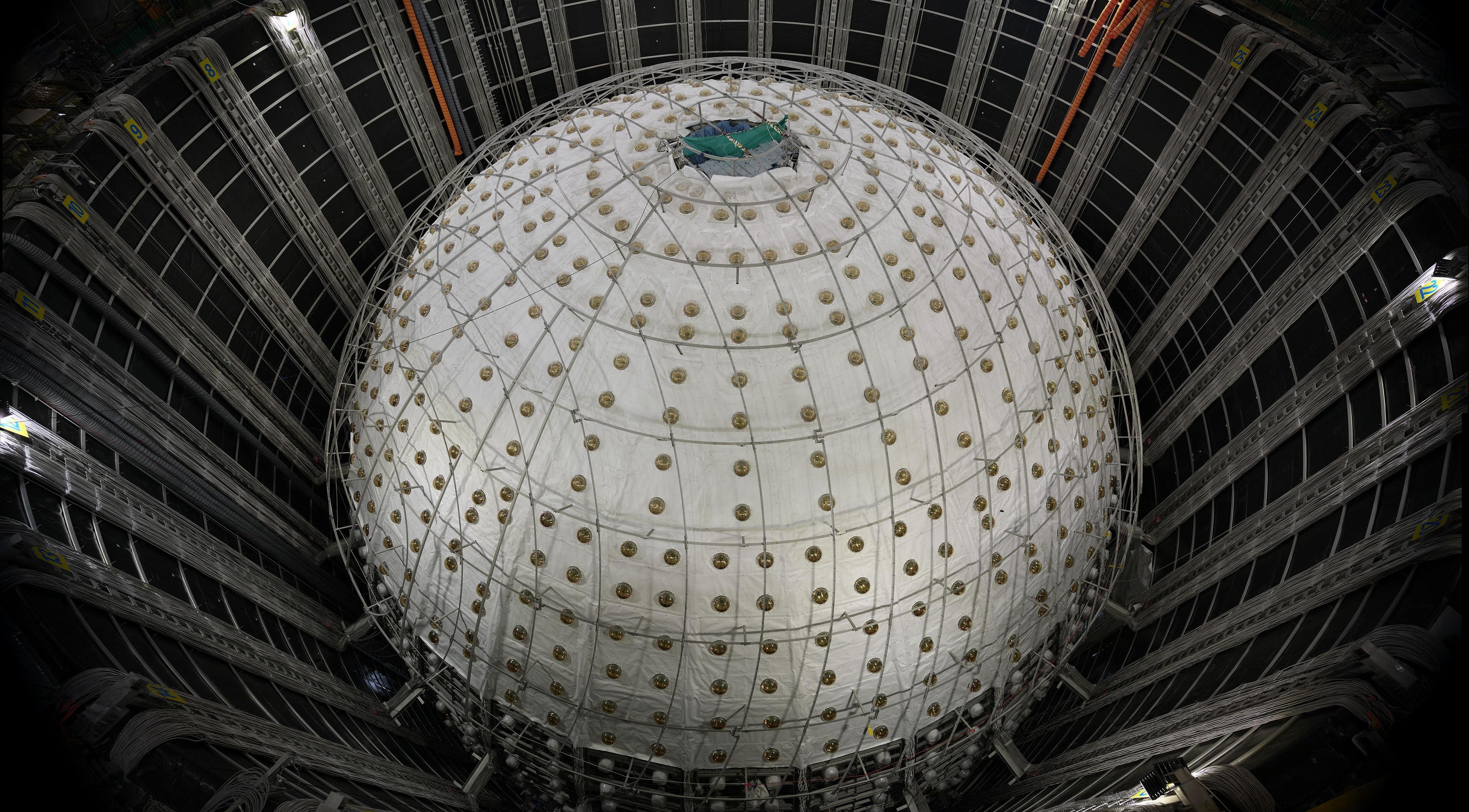

在湖北随岳南高速公路桥梁水下检测等项目中,中交二公院检测公司创新性地采用“水下智能侦察兵”——由水下机器人和无人船组成的检测战队,水下机器人搭载高精度摄像机快速识别水下结构表面缺损情况。同时,无人机搭载声呐设备如同医院给患者做CT一般对桥墩进行全方位“扫描”,精准绘制水下结构三维轮廓,甚至“看透”河床下基础是否被水流掏空。

这套系统通过创新“声光融合”技术与智能机器人平台,让桥梁隐蔽的水下结构病害无处可藏,凭借其智慧化、轻量化、模块化等特性颠覆传统桥梁水下检测作业方式。

(受访单位供图)

网友评论

网友评论