科技日报记者 陆成宽 视频制作 李忠明 赵卫华 何沛苁 齐伟

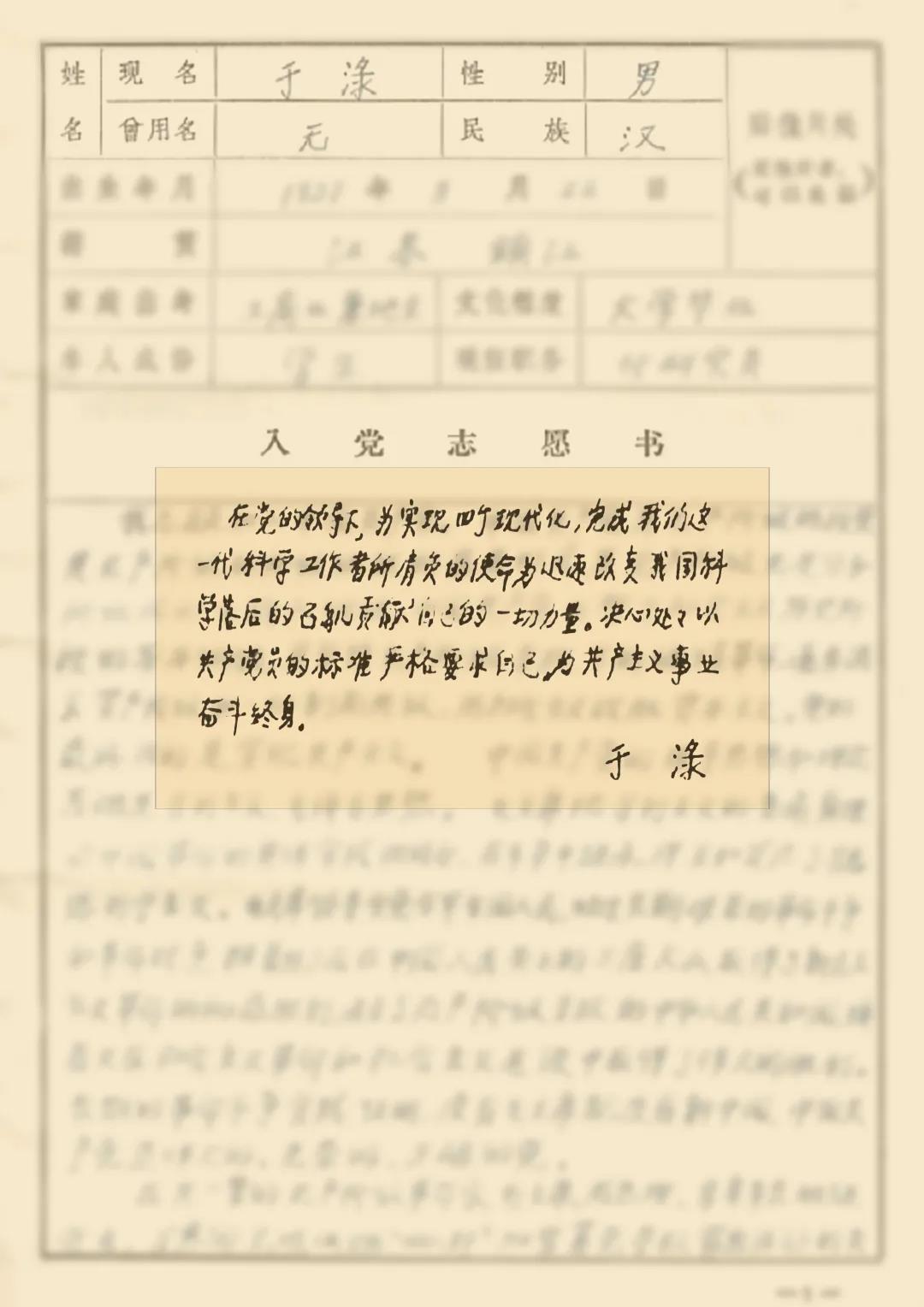

在党的领导下,为实现四个现代化,完成我们这一代科学工作者所肩负的使命,为迅速改变我国科学落后的面貌贡献自己的一切力量。决心处处以共产党员的标准严格要求自己,为共产主义事业奋斗终身。

——摘自于渌1978年6月《入党志愿书》

1956年

19岁的他被送到

前苏联国立哈尔科夫大学学习

本科毕业后

他本打算继续攻读博士学位

然而

由于中苏关系破裂

他只能提前回国

回国后

他被分配到中国科学院物理研究所工作

领导发现他对超导理论很感兴趣

就让他自己组织一个新的课题组

并担任组长

那时他才24岁

他就是我国著名理论物理学家

中国科学院院士于渌

他主要从事高温超导

强关联电子系统

低维量子系统等方面的研究

为我国凝聚态物理的发展作出了突出贡献

1972年

杨振宁回国访问

强调了基础研究的重要性

凭借着知识分子敏锐的“嗅觉”

于渌等人受到启发

马上将研究的侧重点

从“应用型”问题转向“基础型”问题

通过对国际期刊的浏览

他们惊讶地发现

国际物理界对相变和临界现象的研究

有了突飞猛进的发展

我国落后了

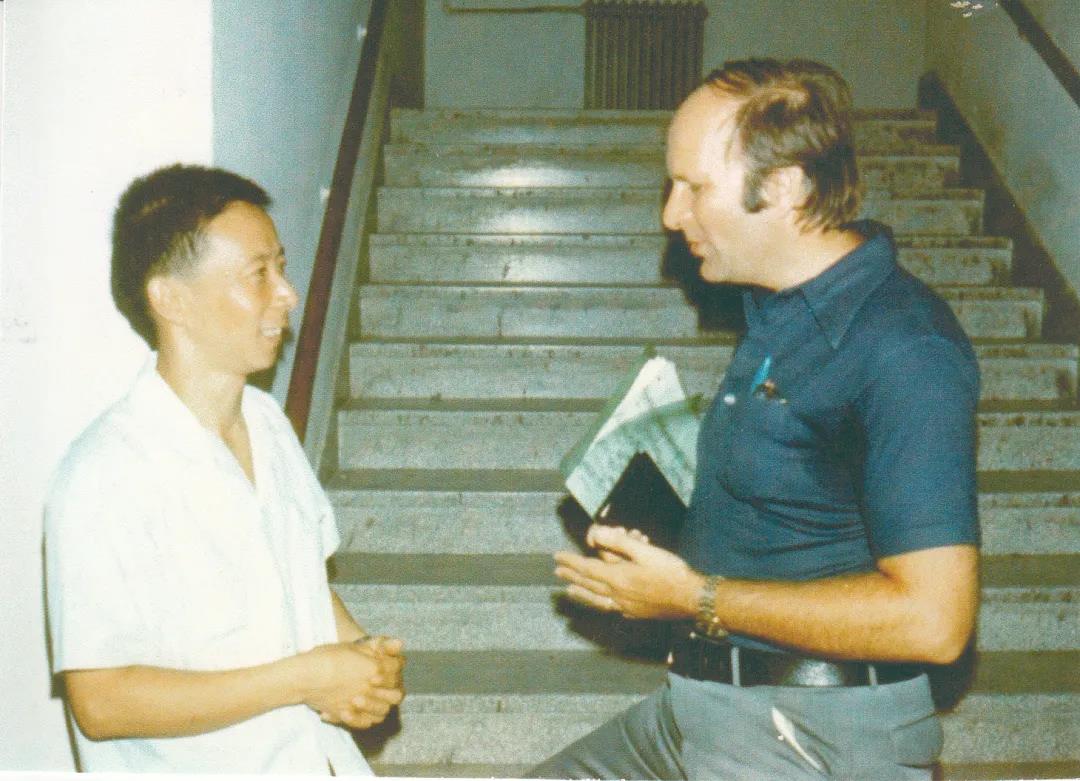

1982年,A.J. Leggett(2003年诺奖得主) 访问物理所,并作关于氦3的系列讲座。左起:曾泽培、洪朝生、A.J. Leggett、张昭庆、于渌、王汝敬

“没有别的办法,只有老老实实地补课。”

他们组织讨论班分工阅读重要文献

用互教互学的办法“强补”

把所有重要的文章

一篇一篇地看

一篇一篇地算

一篇一篇地讲

几个人的讲稿叠起来超过一尺

他们一方面“啃”着国外学者

发表在国际刊物上的长篇文章

另一方面用自己的方法

独立推导国际上的前沿结果

1973年底

他们将自己的推导结果投稿《物理学报》

1975年正式发表

在几乎与世隔绝的情况下

他们用几乎相同的时间、不同的方法

得到了和国际水平同步的重要结果

于渌(右二)

1986年

在意大利国际理论物理中心学术委员会主席

隆德奎斯特推荐下

中心主任萨拉姆邀请于渌到该中心任职

主持凝聚态物理部的工作

于渌在该中心任职的近17年

我国科学家有3600多人次到此访问

一批优秀的中青年科学家

通过该组织走向学科前沿

几十年来

于渌在理论物理研究领域

积极探索

攻坚克难

把个人理想同国家发展相结合

始终坚定信念

以宽广的胸怀面对一切难题和挑战

为中国理论物理的发展进步作出了重要贡献

在促进我国凝聚态物理领域的学术交流和

人才培养方面发挥了重要作用

1978年6月

于渌加入中国共产党

(中国科学院直属机关党委供图)