科技日报记者 张强 通讯员 王勇 张晨曦

键盘敲击声与设备运转的嗡嗡声交织在一起,指示灯如群星般在设备矩阵中明灭闪烁……虽已是深夜,国防科技大学第六十三研究所的办公楼里依旧灯火通明,该所电磁空间安全创新团队正紧锣密鼓地对他们自主研发的某系统发起“极限挑战”,测试性能边界。

作为“十四五”规划的重点项目,这套系统主要解决复杂战场环境下频谱支持、频谱服务和频谱机动等难题,提高战时灵活运用电磁频谱的能力。

3月12日,项目研发负责人柳永祥研究员向科技日报记者透露,连日来,他们全力加速冲刺,力争早日实现项目完美收官。

“电磁频谱是现代战场的‘神经线’,如果不能灵活运用,就无法有效发挥武器平台的作战效能。”柳永祥介绍,战场环境瞬息万变,战前静态规划用频的传统模式很可能因部队机动或突发干扰而失效。他们正在开发的系统,可以通过实时感知与动态分析,使用户实时掌握战场频谱变化,让战场用频从“计划表”升级为“动态图”。

在模型开发阶段,曾有同行建议采用国外成熟的商业软件缩短开发周期,但团队带头人、中国工程院院士姚富强研究员毫不犹豫地选择了一条更难的路。

“姚院士在项目研制之初就跟大家说,该项目的意义在于助力军队在电磁空间的行动自由。核心算法是抄不来的,必须掌握在自己手里,否则未来战场就要付出千人命、万人血的代价!”柳永祥说。

上千个日夜,团队成员从搭建代码框架开始,一个字符一个字符地敲出几十万行核心代码,反复调试模型参数,优化算法效率。该项目核心骨干张建照研究员坦言,攻关的过程中,鲜有“灵光乍现”的突破,更多是简单枯燥的重复,“我们每天的工作,没想象的那么‘高大上’,就是写代码、改代码、做仿真。”

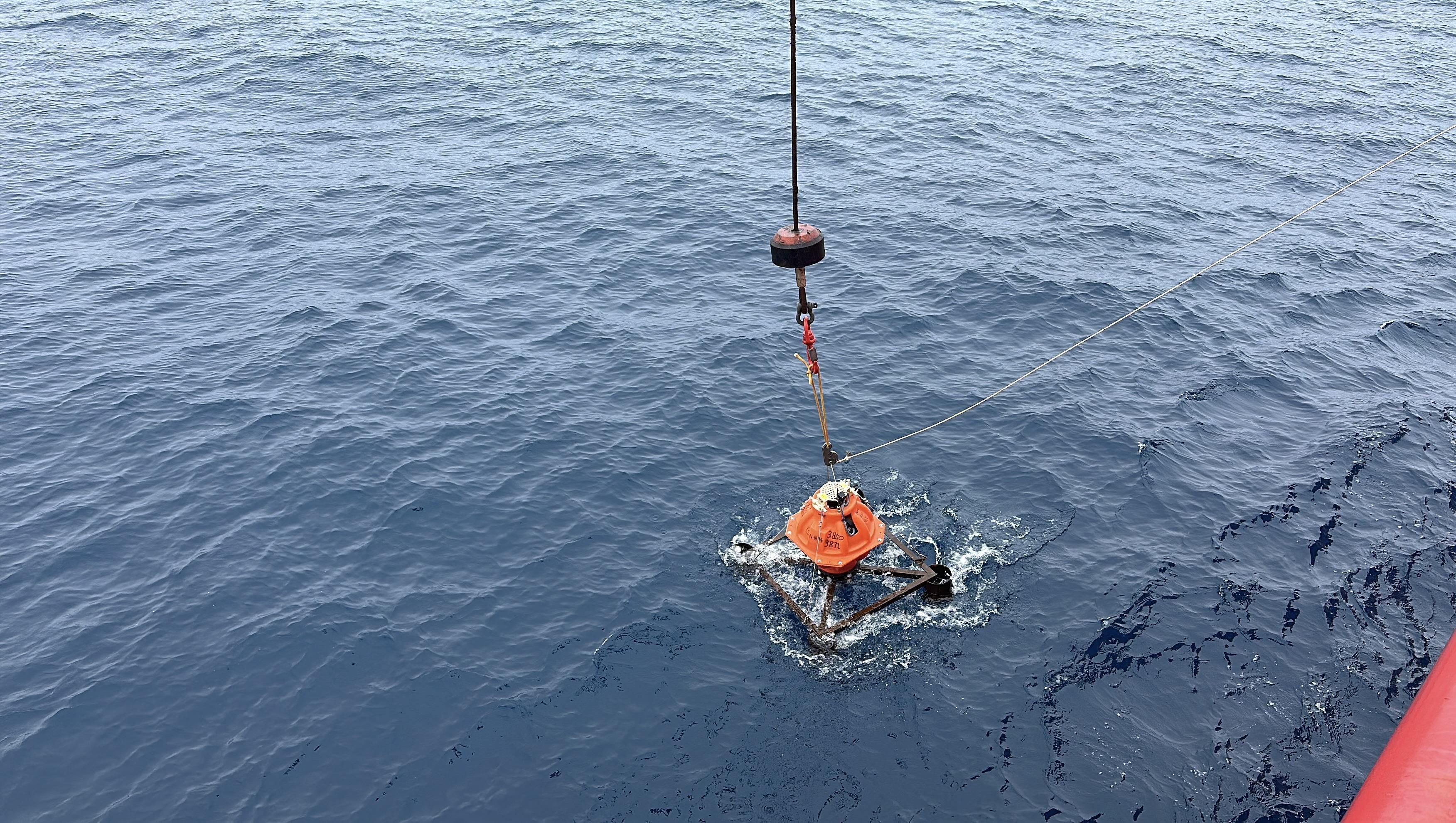

为满足不同部队对电磁空间遂行任务的需求,团队成员还多次深入一线开展调研,足迹遍布戈壁荒漠、西北边陲、东南沿海。

“我们的产品要让官兵觉得管用好用,不能让战士背着机房上战场。”柳永祥告诉记者,虽然市场上成熟的高精度模型理论上可以满足需求,但却需要极大的计算和传输资源。

“光有高精度还不够,还要更加轻量化。我们的目标不是满足实验室需求,而是满足战场要求。”他说,如今团队研制的系统已在多支部队试用,助力多项大项演训任务。

一切向打仗聚焦,一切向实战靠拢。翻开张建照的本子,里面密密麻麻的都是一线部队的反馈意见。他说:“编筐编篓,重在收口。留给我们的时间不多了,加班加点也要把这块‘硬骨头’啃下来。让我们的科研成果在电磁空间为部队实战服务。”