科技日报记者 王迎霞 通讯员 郭新富

“这些年,我们专注于科技创新与产业发展深度融合,团队成功将十余项科技成果转化为实际生产力,累计创造的经济效益已超过25亿元!”5月20日,宁夏小牛自动化设备股份有限公司董事长王小牛自豪之情溢于言表。

作为自治区光伏组件制造自动化设备研发创新团队负责人,王小牛和他的团队是宁夏创新人才赋能产业升级的缩影。截至2024年底,自治区共分10批遴选126名科技创新领军人才、分12批组建168个科技创新团队,创新人才的“基因”撑起了产业发展的“脊梁”。

分层育“头雁” 覆盖多领域

“自治区科技领军人才培养工作自2015年启动以来,始终围绕自治区重点产业和重点领域、紧扣产业科技发展需求而实施。”宁夏科技厅科技人才与对外合作处处长徐小涛告诉科技日报记者。

最新统计显示,目前全区126名科技领军人才中,依托企业培养的39人,占比31.0%;依托高校培养的56人,占比44.4%;依托科研院所培养的31人,占比24.6%。

王东新牵头组建稀有金属材料研发平台,李建炜牵头组建智能仪表工程技术研究中心,张雪艳牵头组建园艺产业产学研合作平台,胡蓉牵头组建生殖医学国家临床研究分中心和自治区临床研究中心……记者注意到,宁夏科技领军人才积极整合资源,牵头推进科技创新平台建设,组建了凝聚力强的创新团队,一批年轻科研工作者逐渐崭露头角。

久久为功,必有所成。十年来,宁夏科技领军人才持续开展基础研究和重大关键技术攻关,推动先进适用科技成果转化应用,积极参与东西部科技合作,为自治区重点产业升级安上了强劲引擎。

袁炜1997年从中国科学院化学研究所硕士毕业后,一直致力于高分子材料和精细化学品的科技创新、成果转化等工作。2009年,看到家乡宁夏缺少煤化工专业技术人才,他毅然放弃了北京的高薪工作,投身宁东能源化工基地煤化工科技创新与产业发展的滚滚洪流。

多年如一日的高分子材料科研工作,让袁炜成长为国家能源集团首席专家、企业博士生导师和宁夏科技创新领军人才。他开发了30万吨/年的三釜串联聚丙烯工艺包,实现12个牌号聚丙烯新产品的排产,5年实现降本增效近8亿元。

这样的科技领军人才,不胜枚举。

农业领域,宁夏大学徐利岗将特色作物高效节水技术成果推广应用到区内15个县(市、区),累计示范推广284万亩,新增产值17.35亿元,年节水量2.33亿立方米。生命健康领域,宁夏医科大学总医院武永利与中国中医科学院中医基础理论研究所合作开展中医药防治慢性疲劳综合征研究,提出了温针灸疗法,将特色诊疗技术推广应用至区外22家医疗机构。

打造“集团军” 释放新动能

如果说科技领军人才如同翱翔天际的“头雁”,那么科技创新团队恰似紧密协作的“雁阵”,以集群之势为产业发展凝聚合力。

宁夏科技创新团队围绕自治区工业、农业、社会发展领域实施一批基础研究和应用研究项目,突破一批关键技术,取得一批高质量科技成果并得到转化应用,柔性引进和培养一批优秀人才,为地区特色产业发展和民生改善提供了重要技术支撑。

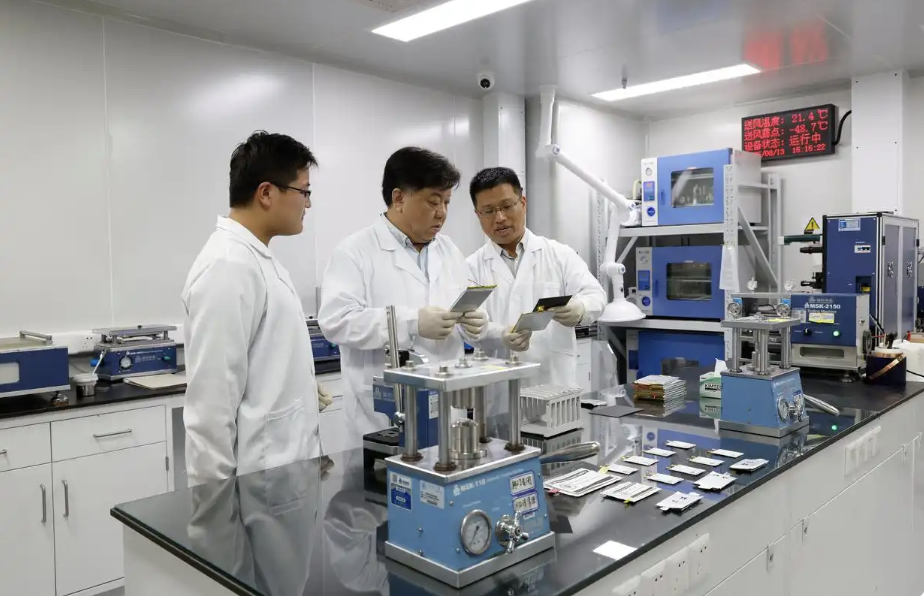

光伏组件制造自动化设备研发创新团队在王小牛的带领下,近三年共承担6项科研项目,专注于功能全面、易于维护、能耗低、设计新颖的光伏组件制造设备研发,一举突破整串单面焊接、印胶、覆膜等关键技术,有效助力了光伏组件市场发展。

“头雁领航”与“雁阵齐飞”相辅相成,突破技术壁垒,宁夏科技创新实现了从单点突破到系统创新的跨越,为产业升级注入源源不断的动能。

在风电装备行业,宁夏实现风电减速器的国产替代,提升了国产装备在国际市场上的竞争力;在煤矿智能化领域,全面建成枣泉、金凤、红柳三个国家级智能矿山示范矿井,对宁夏及西部复杂条件下的大型煤矿智能化建设具有重要的示范引领意义;在种质资源研究领域,收集引进国内外各类资源材料3531份,对1200多份种质资源进行表型和基因型鉴定,为种质资源的研究奠定了坚实基础。

“科技创新团队通过搭建飞地研发中心、柔性引进科技人才、与高校院所签约合作等多种渠道和方式,研究突破技术瓶颈,促进学科建设和行业进步。”徐小涛介绍。

目前,在全区168个科技创新团队中,依托企业组建的68个,占比40.5%;依托高校组建的55个,占比32.7%;依托科研院所组建的45个,占比26.8%。

接下来,宁夏科技厅将多维度支持科技领军人才和科技创新团队持续为产业赋能,如鼓励高校、科研机构与企业建立协同育人机制、共建科研创新平台、开展联合科技攻关、打造实践培养基地、促进人才双向流动等。

“宁夏的水土哺育我成长,宁东基地的高速发展赋予我大展拳脚的舞台。我将以科研攻关为笔,产业需求为纸,为家乡产业升级和经济腾飞贡献全部力量。”袁炜的话掷地有声。