7月1日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议强调,“推动海洋经济高质量发展”。会议指出,“要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。”

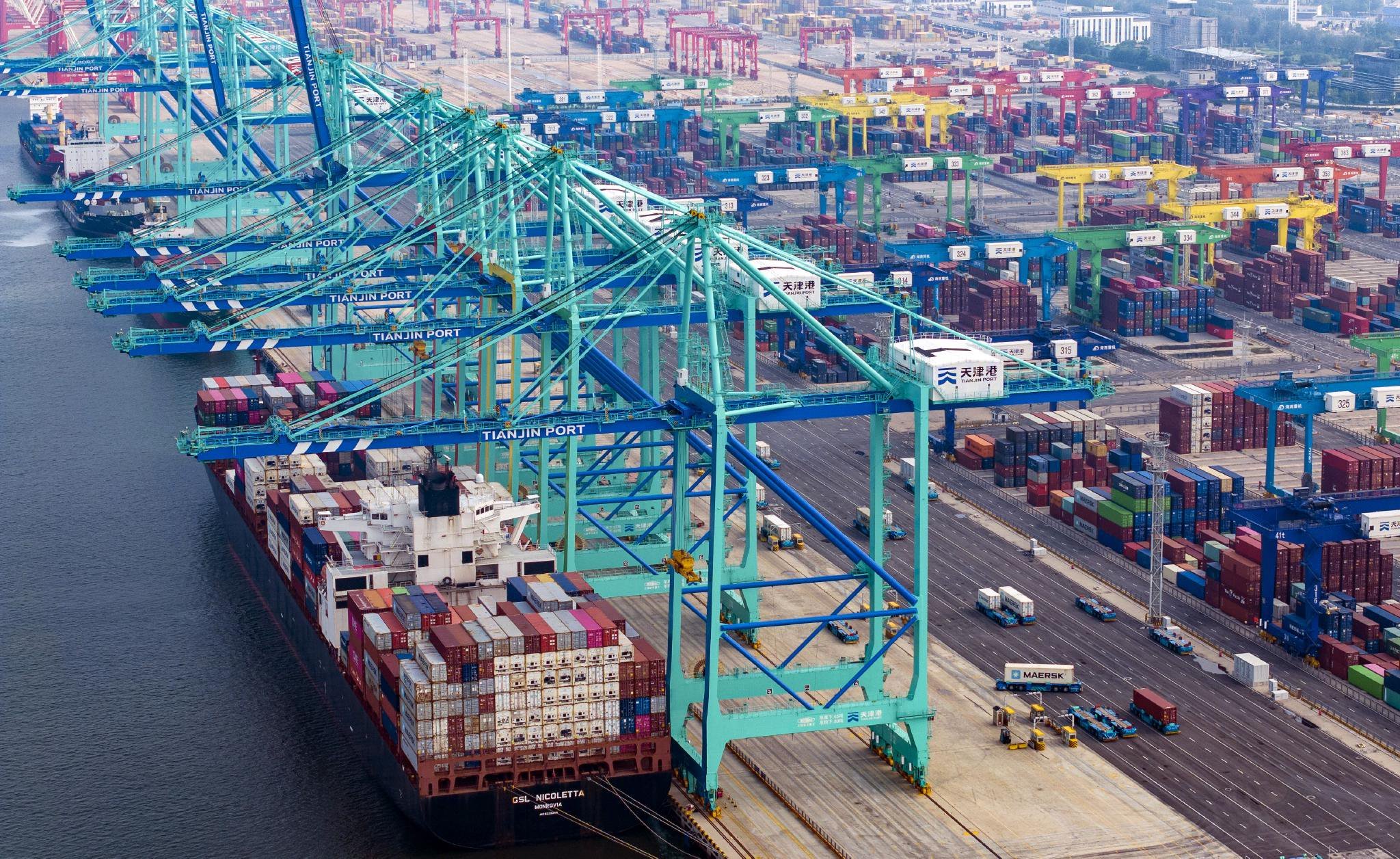

当前,我国海洋经济总量持续攀升,我国国际海运量占全球近1/3,航海科技在特种船舶建造、自动化码头、智能航运及深远海探测等方面取得突破性进展,支撑我国航海事业取得巨大飞跃。让我们走近航海科技的应用场景,感受劈波斩浪的科技动能。

——编 者

大型邮轮,航海大国重器

航海科技发达是航运强国的重要标志。从理论模型创新、航海装备研制到基础设施建设,近些年,我国航海科技创新实现系统性跨越,成果已覆盖船舶设计、动力系统、港口管理、导航通信、安全保障等领域。

回顾航海历史,创新贯穿始终。新石器时代晚期“刳木为舟,剡木为楫”,明代郑和以“牵星术”实现跨洋航行,远洋气象导航技术能力持续提升……以航海需求带动技术创新,实现多点突破,航运新质生产力有力支撑我国航海事业高质量发展。

【专家看点】

大型邮轮被称为造船工业“皇冠上的明珠”,其建造是高度系统化、集成化的巨系统工程,直接考验着一个国家的综合科技水平与制造能力。过去,大型邮轮建造几乎被国外船企垄断,直到我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”诞生,改变了这一局面。

摘取“明珠”有多难?以其中一项关键技术为例,作为大型邮轮设计建造过程中的重点和难点之一,重量重心控制事关邮轮航行安全、舒适度和稳定性。为此,研发团队自主建设了国内首条5G邮轮智能薄板流水线,运用激光切割、机器人焊接等方式,成功解决了薄板切割和焊接变形等技术难题,使得重量与重心数据均处于可控范围之内。

这只是邮轮建造技术攻关的一个切面。“爱达·魔都号”仅外方提供的设计图纸和建造文件就多达15万页、近2.1吨。通过引进消化和自主创新,项目团队前后历经8年科研攻关、5年设计建造,最终实现了国产大型邮轮零的突破。截至今年3月10日,“爱达·魔都号”已完成商业运营100航次。其建造过程中积累的科研经验和创新技术,已应用在第二艘国产大型邮轮建造中。如今,第二艘国产大型邮轮已完成坞内起浮,计划明年交付,相较“爱达·魔都号”,这艘大型邮轮总吨位更大、长度更长。

目前,我国在大型邮轮建造方面取得了重大突破,站上了航海“大国重器”的创新制高点。但总体看,仍处于起步阶段,本土化率较低,关键技术和核心设备研发等方面与发达国家之间仍存在差距。未来,全球邮轮建造将朝着绿色化、智能化方向发展,无人驾驶技术在邮轮上的应用也指日可待。

智能航行,海上自动驾驶

数字化时代,大江大海上,未来航运的智慧图景正徐徐铺展——

看海上,我国首艘智能航行集装箱海船“智飞”号,集辅助驾驶、自主航行为一体,能稳定完成运输任务;看港口,远控桥吊自动装卸、无人集卡往来穿梭,大幅提高装卸效率的同时,降低了人力成本;看航道,新型船桥防撞装置和智能防控系统发力,显著降低船舶与桥梁发生碰撞的风险……

随着人工智能、大数据等新一代信息技术与航运业的深度融合,智慧航运场景在海事安全与应急管理、远洋气象导航、船舶设计与制造、客货运输、船舶远程监控与管理等方面均已得到应用。总体看,我国智能航运从单点创新快步走向系统集成,并不断拓展、趋于完善。

【专家看点】

茫茫大海,我们如何实现精确航行不迷失?这背后离不开船舶智能航行与控制技术,这既是智能航运发展的核心技术,也是当今国际海事技术的竞争焦点。

“十四五”期间,国家重点研发计划“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”项目团队通过多项研究,实现了成套技术突破和“弯道超车”。

这是一套融软硬件于一体的集成技术。看底层,建立船舶智能航行技术测试评价体系;看软件,研发了集高级辅助驾驶、遥控驾驶、自主航行、自动靠离泊为一体的综合智能航行系统;看硬件,自主设计建造了智能航行集装箱海船“智飞”号。

这套技术的智能航行感知准确率达到99.2%,项目科技成果达到国际领先水平,实现了我国智能航行海船设计、建造和商业化运营与领先国家并跑。目前,该项目成果已应用于山东港口航运集团、山东海事局等的22艘船舶。

随着全球新一轮科技革命和产业变革的加速推进,智能化已成为航运业转型的核心方向,未来航运业将朝着“超级自动化”和“智慧化”方向迈进,随着5G—A、6G网络的加快落地,智能航运将实现更加高效、稳定的通信连接。智能船舶发展将成为各国造船业竞争的焦点。

零碳码头,绿电自产自足

绿色航运对航海科技发展提出了更高要求,需要在能源结构转型、新能源船舶技术、绿色基础设施升级等方面持续创新变革。

在绿色船舶技术方面,重点发展LNG(液化天然气)、甲醇、氨等替代燃料船舶技术;在船舶能效技术方面,重点发展船舶能效优化技术;在碳捕获与封存技术方面,建立船舶碳捕获与封存技术体系,为航运业低碳转型提供支持;在绿色港口技术方面,重点发展绿色港口建设技术,到2030年,全国主要港口基本实现绿色化。

【专家看点】

什么是零碳码头?能源系统“自发自用,余电上网”,各项设备采用电力驱动,能源消耗全部来自绿色能源,实现在能源生产和消耗两侧的二氧化碳“零排放”。

港口行业装卸生产作业量大,作为巨大的电力消耗场所,码头如何实现零碳排放?

2021年12月,全球首个零碳码头智慧绿色能源系统在天津港并网发电,天津港北疆港区C段智能化集装箱码头成为全球首个100%使用电能,电能100%为风电、光伏等绿色电能,且绿色电能100%自产自足的零碳码头。

相较于传统码头对化石能源的依赖,天津港集装箱作业中,装卸设备、水平运输设备、生产辅助设备等全部采用电力驱动。通过多台风机和全国港口单体装机容量最大的光伏电站发电,能耗消耗全部来自自研的“风光储荷一体化”系统,从而实现了码头作业全程零碳排放。不仅如此,码头还采用先进能源监测技术,对码头各类能源消耗进行实时统计分析,确保绿电100%自产自足。目前,该港区已实现集装箱、干散货泊位岸电全覆盖。

山东港口青岛港建成国内首座全资质港口加氢站,将氢能引入自动化码头应用场景,投用全国首艘氢电拖轮;上港集团基本完成港机设备油改电、油改气……一批近零碳港口加速建设,未来,港口将具备更高的自供能能力,实现能源自循环。

(作者为中国航海学会常务副理事长,本报记者韩鑫采访整理)