科技日报记者 金凤 通讯员 朱琳

7月18日至20日,南京工业大学(以下简称“南工大”)举办“低碳工艺和智能化设计”国际研讨会。来自中国、英国、丹麦、瑞典和意大利等国家的50余位顶尖专家学者齐聚一堂,围绕低碳转型与智能革新核心议题深入探讨,共绘化工行业可持续发展蓝图。

研讨会上,微波技术、生物质材料、碳捕集与封存技术、“数据驱动+热力学机制约束”模式等国际前沿低碳工艺、材料和技术集中亮相,让人耳目一新。专家们普遍认为,低碳工艺与智能设计的深度融合是化工行业转型的必然趋势,中国在绿电应用、储能技术、生物质开发等领域的实践,为国内外提供了宝贵经验。

南工大化工学院教授陆小华深入剖析碳中和背景下的光电化学工程,他表示:“化工行业需以绿色电力为基础,融合热泵、微波、光催化等技术,重构反应与分离过程,减少对化石能源的依赖,实现‘能量高效转换+碳循环闭环’。”

陆小华介绍,中国布局的550个储能项目可缓解光伏、风电的不稳定性;新疆库车万吨级绿氢项目证明氢能需作为高品位原料而非燃料使用;微波辅助加热技术相比传统蒸汽加热,能提升炼化效率15%-25%、减少碳排放10%-90%。这些实践表明,通过绿电与工业过程的深度融合,可在保障发展的同时实现碳减排。

南工大化工学院教授朱家华揭示了微波技术在低碳领域的应用价值:“作为工业脱碳的能量载体,微波凭借体积加热、快速升温、靶向加热(热点效应)等特性,突破传统加热的局限,在低碳过程中具有不可替代的优势。”

多年来,朱家华带领团队开发的复合吸附剂实现微波靶向加热解吸,解吸速率较传统方法提升数个数量级,解决了传统胺法耗水、腐蚀、胺流失等问题;在化学转化领域,其团队设计的系列催化剂通过“热点效应”匹配催化活性位点,显著提升反应效率。这些研究证明,微波技术可通过“能量精准注入”推动低碳工艺从“高耗低效”向“节能高效”转型,展现出巨大潜力。

瑞典斯德哥尔摩大学教授Aatto Laaksonen聚焦生物质材料,阐述其在可降解塑料生产和生物基绿氢制造中的关键作用。他指出,生物质是替代石油的理想资源——地球年产生物质1800亿吨,其核心成分纤维素和木质素来源广泛,不与粮食竞争,且具备碳中性特质。

他提出突破生物质材料“天然刚性”的“四大策略”,为解决白色污染和能源危机提供了新方向。

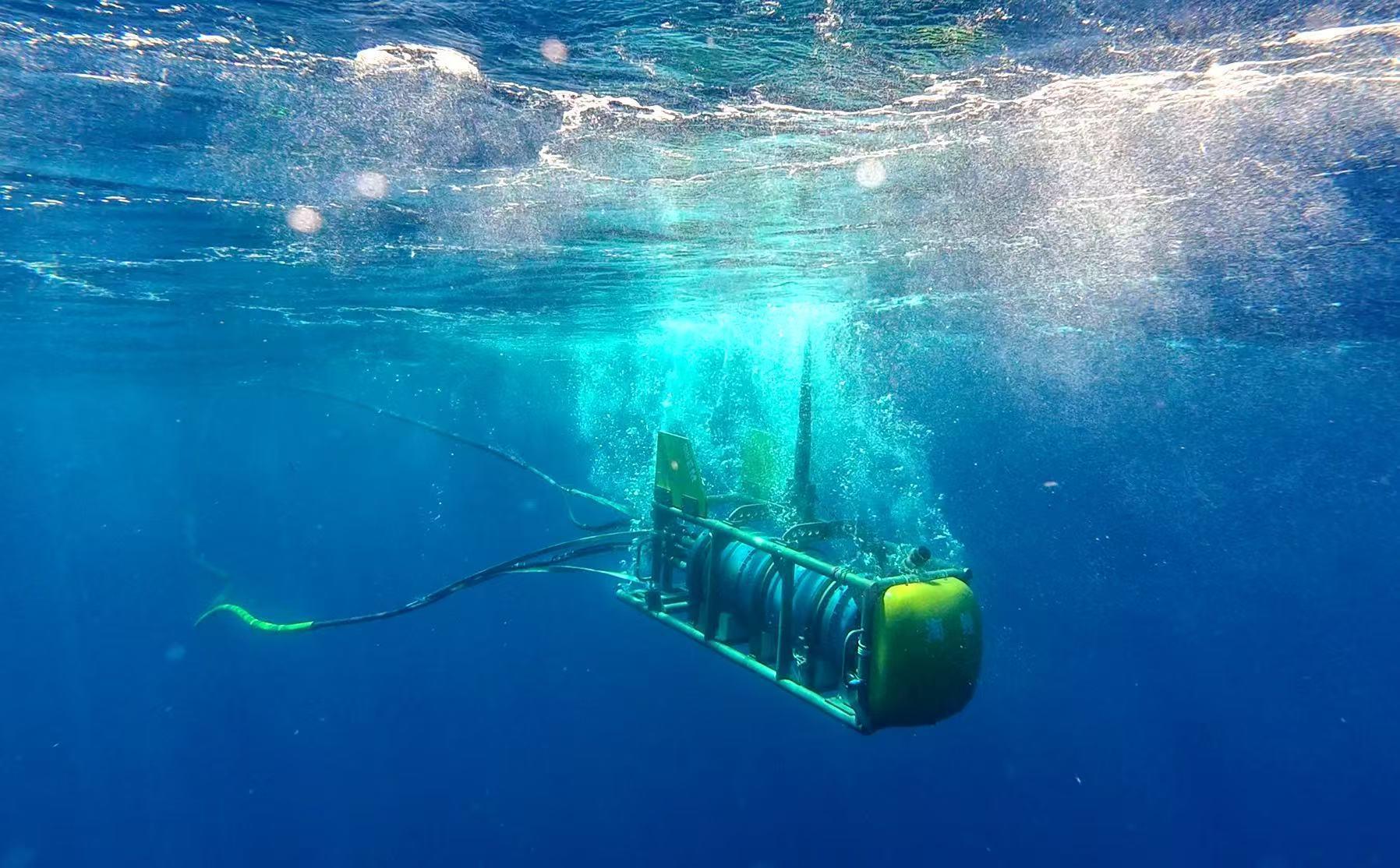

“碳捕集与封存技术工业化需突破‘捕集-运输-封存’全链条技术瓶颈,而热力学模型是核心工具。”丹麦技术大学教授Georgios Kontogeorgis系统阐述碳捕集与封存技术的发展逻辑,强调其作为化石能源过渡期减排关键手段的不可替代性。

学科融合的研究视野在低碳研究中必不可少。东南大学教授吉远辉分享了数据驱动与机制建模的融合成果,提出“数据驱动+热力学机制约束”的创新模式,可解决传统机器学习在化工设计中“可解释性差、预测不准”的痛点。据介绍,这种融合范式已应用于纳米药物设计、化工流程优化等领域,热力学与 AI 的结合可推动化工从“经验试错”向“理性设计”转型,为高价值化学品的绿色化、智能化制造提供新方法。

“国际协同对低碳技术创新具有重要的推动作用。”瑞典吕勒奥理工大学吉晓燕教授详细介绍了南京工业大学与吕勒奥理工大学十余年的合作,双方通过联合博士培养、共担项目,在离子液体特性研究、微波辅助碳捕集技术开发等领域取得100余项学术成果,并推动与中集集团等企业的中试合作。

“这场研讨会是思想的盛宴,更是行动的起点。”南工大副校长顾学红指出,“会议搭建了国际化工领域学术交流的高端平台,促成了多项合作意向的达成。未来,学校将继续深化‘科产教’协同模式,推动更多低碳技术从实验室走向产业界,为全球碳中和目标贡献智慧与力量。”