科技日报记者 崔爽

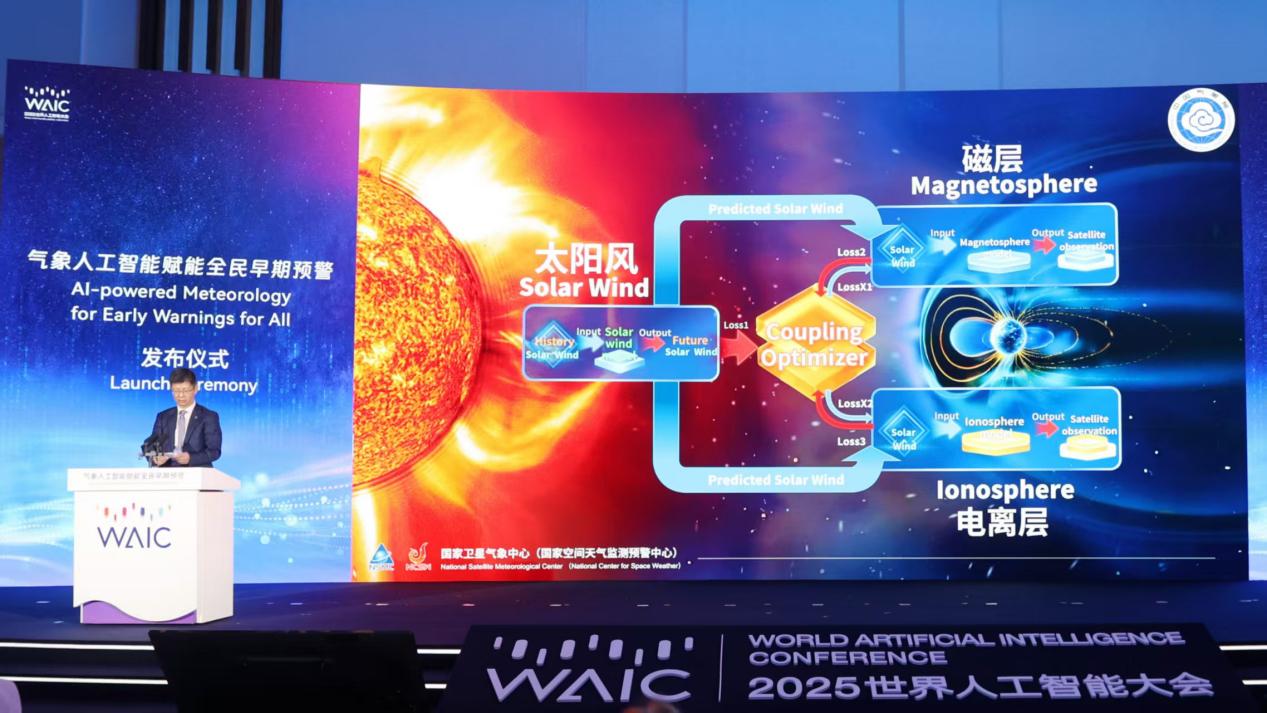

7月26日,在2025世界人工智能大会气象专会上,由国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)(以下简称卫星中心)牵头,联合南昌大学、华为技术有限公司共同研发的全球首个空间天气链式人工智能预报模型——“风宇”正式发布。

“‘风宇’的发布标志着我国空间天气监测预警能力取得新的突破性进展。”“风宇”研发团队负责人、卫星中心主任王劲松表示。这不仅是我国在空间天气监测与预警领域的突破,更为全球空间天气预测体系的完善贡献了中国方案。

实现全链条智能化技术突破

为应对太阳风暴对全球卫星运行、无线电通信、卫星导航定位及其他关键基础设施的影响,“风宇”面向空间天气保障需求,突破了传统数值模型在算力消耗与实时响应方面的技术瓶颈,实现空间天气、建模、预警的全链条智能化技术突破,成为首个覆盖太阳风、磁层、电离层全链条的人工智能空间天气预报模型。

此前,我国已经分别针对太阳风、地球磁场和电离层建立了多个人工智能模型,如针对太阳风的“煦风”、针对地球磁层的“天磁”、针对电离层的“电穹”,分别在各自区域进行预报。然而,正如王劲松所言,如果不能完整体现从太阳到地球整个因果链的物理关系,预报水平就难以得到有效提升。

“因此我们发明了一种耦合优化器,把所有这些大模型装起来,构建了一个可以插拔的、未来可以更新和扩充的空间天气链式人工智能模型,使得上下游的模式之间能够相互学习,相互传递,相互提高对方的精度。”王劲松进一步解释。

这样做的成果是,“风宇”首创链式训练结构,在太阳风、磁层和电离层分别建模的基础上,通过智能耦合优化机制实现多区域模型协同优化,既能够更真实地再现太阳风如何影响地球周围环境,又能描绘出磁场和电离层之间复杂的相互作用,提升了各区域预测精度及极端事件预测稳定性,为复杂空间天气智能预报提供了新的技术手段。

AI基础设施提供坚实支撑

观风听宇的“风宇”,从底到上都是“中国造”。

华为昇腾计算业务总裁张迪煊介绍,为突破区域模型割裂、耦合效率低、时效差等问题,“风宇”空间天气人工智能模型率先采用了华为昇腾AI基础设施与MindSpore深度学习框架,搭建以软硬件为核心的物理—数据混合建模平台,为构建我国自主、安全、高效的空间天气智能预测体系提供了坚实技术支撑。

张迪煊进一步解释:软件层面,基于MindSpore Science套件构建电离层、磁层等多个空间区域预报模型,华为团队和卫星中心、南昌大学共同设计“风宇”的张量并行、流水线并行等并行切分策略,开发适用于3D时空数据的科学计算接口,通过自动图优化、图算融合等编译优化能力,有效提升“风宇”的训练推理效率。硬件层面,基于昇腾AI集群,在提供业界领先算力的基础上,通过系统级高可靠设计及软硬件协同优化技术,实现有效算力全面提升,为大规模历史观测资料和高分辨率格点数据的批量训练提供高效支撑。

据南昌大学人工智能学院副院长陈洲介绍,空间天气所跨越的空间尺度高达10个数量级,涉及大气动力学、电动力学和磁流体力学等复杂的物理机制,对于传统物理模型研究提出很大挑战。而“风宇”深度耦合地球系统科学机理,在短临预报与极端事件响应方面取得突破性进展。

数据显示,在长达一年的预测性能测试中,“风宇”在太阳风、磁层和电离层各区域均表现出卓越的24小时短临预测能力。在近两年发生的大磁暴事件中,“风宇”在电离层区域的预测性能尤为突出。

记者从会上了解到,“风宇”未来应用场景广泛,能有效保障卫星通信与导航系统稳定运行、优化航天器轨道管理与空间任务安全、提高电力与基础设施防护能力、提升航空安全水平等。目前已申请11项国家发明专利。

“通过我们的数值模型和人工智能模型的匹配使用,再加上一些经验预报,‘风宇’的预测准确率会越来越高。”王劲松表示,“未来将充分发挥空间天气业务应用效益,推进空间天气工作高质量发展,为探索宇宙星空贡献气象智慧。”

(主办方供图)