科技日报记者 罗云鹏

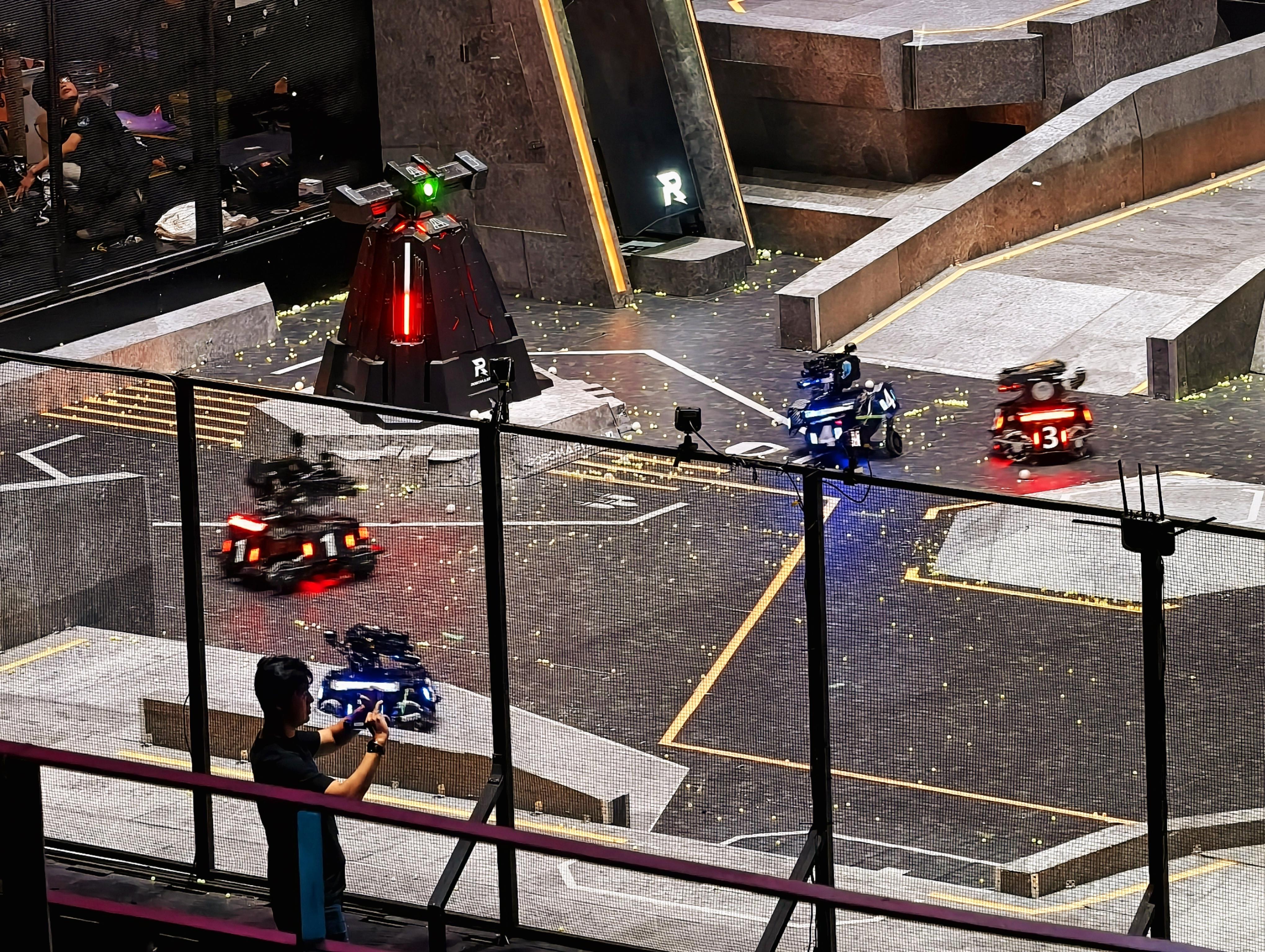

伴随现场声浪倒计时结束,赛场上红蓝双方雷达开启,步兵、英雄、空中等一众机器人迅速拿下有利位置,双方机器人疾驰穿梭间荧光弹丸顷刻交错,工程机器人则顶着弹雨突围“采矿”,全自动哨兵机器人与飞镖系统或严密防守或伺机打击……

这是RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛·全国赛(以下简称机甲大师赛)上的一幕。历经十载征程、2795场淬炼,这处赛场已不仅是高校学生“工程师”的竞技舞台,更是“教育科技人才”深度耦合的生动写照。

赛场内:从知识“搬运”到能力锻造

“在学校学习到的更多是理论,在大赛中真正接触到机械设计加工、装配制造,让我对专业和工作内容有了更深刻的认知。”哈尔滨工业大学(深圳)南工骁鹰战队副队长袁梓博说,“98%的人在这里被打败,但是100%的人获得成长。”

袁梓博口中的成长源于实战,而非纸上谈兵。从绘制机械图纸、编写程序到融合视觉识别算法和嵌入式控制系统,他们队伍的最终目标只有一个——打造出“能打”的机器人。

中国科学技术大学RoboWalker战队一路“过关斩将”获得机甲大师赛亚军,该队队长施伟泽说,“比赛将我们课本中的知识转化为看得见、摸得着的实际应用,我们也在团队协作和能力补齐中锻炼了这一点。”

要造出真正“能打”的机器人,绝非易事。在如塔防类游戏般的赛场展开一场7分钟对决,直至“拿下”对方基地,需要高校学生“工程师”在系统开发中周而复始上手问题排查、并对自己设计的机器人进行性能“压榨”。

技术的迭代升级,始终呼应着产业前沿需求,推动学生跨越学科界限。据了解,该赛事每年还会结合全球科技领域前沿热点与行业所面临技术难点,迭代竞技规则,推动参赛队伍从“单一功能实现”向更高阶“多学科交叉融合”。

以2025赛季为例,这种融合已体现在具体挑战中。赛事组委会通过增设二级台阶、狭窄隧道等,引导参赛队研发拥有复杂地形跨越能力的底盘和控制算法,重点突破跨越高低差、跌倒自主复位等关键技术。

“大赛鼓励学生多一些动手的能力和团队合作精神。”香港科技大学工学院环球社会中心教授胡锦添说,“高校也乐于参与其中,并在科研与产业间实现更多互动。”

据了解,今年各参赛队广泛应用平衡反关节轮腿技术,通过聚焦结构与算法优化,提升机器人负载、机动及地形适应能力。

“比赛会引导我们去做行业上应用比较多的应用。”上海交通大学交龙战队队长张佳昊说,“比如轮腿机器人,可在救灾、运输、物流和巡检等行业方面应用。”

赛场外:从“解题者”成为“共创者”

“大学的围墙正在消失,企业的机械臂、港口的传感器、田间的机器人,都是最生动的教材。”长沙理工大学党委书记付宏渊认为,实践不是教学的补充环节,而是价值塑造的主渠道、知识生产的新范式。

记者注意到,赛场内磨砺出解决复杂工程问题的系统性思维,在赛场外便能“真刀真枪”应用到现实场景。

其中,中国石油大学(华东)RPS战队的空中机器人整机重量仅为12.4千克,可负载5千克物资,并能进行高效伤害输出。其紧贴应急救援、智能农业等行业对高载荷比无人机实际需求。

中国科学技术大学RoboWalker战队基于激光雷达与先进算法,实现规划导航、避障及多机通信,紧贴作业自动化、辅助驾驶、安防巡检等场景。

而由此延伸出的教育红利,已催生“从解题到创业”的生态闭环。赛事组委会提供数据显示,近60%的学生以赛事技术为起点,加入科技公司或创办自己的公司,从事机械、嵌入式、硬件、视觉算法、AI、具身智能等领域。

事实上,企业对人才的吸纳,更证明耦合的成熟度。以大疆为例,该企业基于赛事开启专属招聘通道,截至目前已有近1000位参与过机甲大师赛的高校学生“工程师”入职大疆,成为中坚力量。

不仅如此,如墨现科技、ARX-方舟无限、边缘创智等200余家企业的创始人或CTO亦出自机甲大师赛参赛选手。

“教育是一切发展的根基,科技创新是发展的原动力,科技创新型人才是根本。”齐鲁工业大学(山东省科学院)副校(院)长许崇海认为,在人工智能深刻影响知识生产、传播与应用方式的时代,大学的功能与价值正经历系统性重构。

值得一提的是,高校学生“工程师”从“解题者”成为“共创者”亦触发不少感慨:“没有白费的努力,也没有碰巧成功。”“胜的从来不是比赛,而是我们不断战胜自己。”“一个人往前走,可以走得很快,但一群人往前走,可以走得更远。”