科技日报记者 朱虹 通讯员 衣晓峰

8月12日,记者从哈尔滨医科大学附属第六医院获悉,该院仲雷教授团队分别在光热-化学协同治疗、靶向多药递送和代谢干预联合免疫治疗方向取得新进展,相关3篇研究论文近期陆续发表于《纳米生物技术》《生物材料进展》《先进功能材料》等多家国际期刊上。专家评论指出,这些成果构建了由局部精准杀伤到全身免疫激活的多层次纳米抗肿瘤体系,为今后肿瘤精准诊疗和个体化管理提供了新思路、新方法。

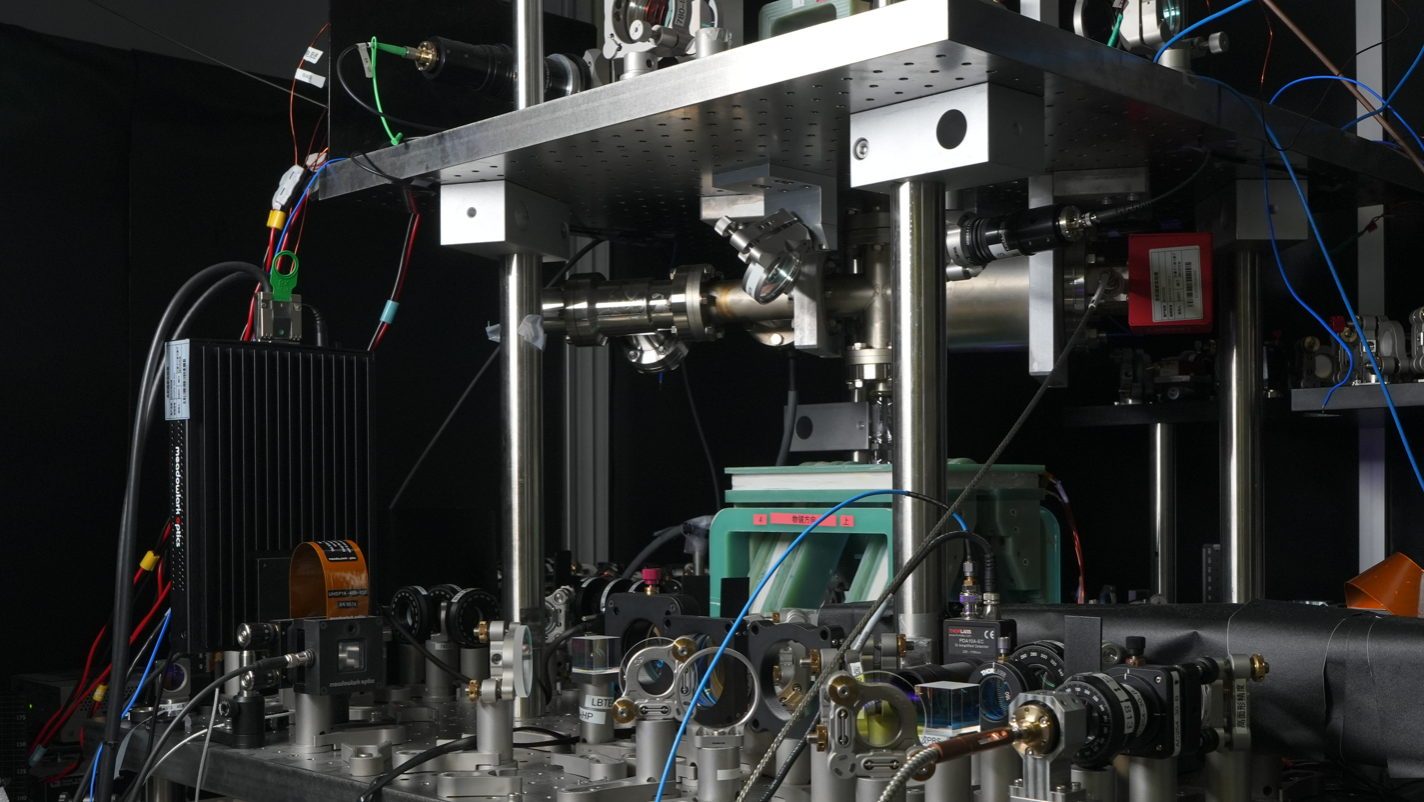

近年来,各种新型纳米材料不断涌现,这类尺寸仅为头发丝万分之一的“微型战士”可作为精准传输工具,将药物直接送达病灶,也能在光、热、磁等外部刺激下协同作战;同时还能调节肿瘤微环境,增强机体免疫反应,战胜癌细胞的疯狂肆虐。仲雷教授带领团队长期聚焦纳米材料在抗肿瘤领域的应用,从临床实际需求出发,在材料设计、药物装载、靶向修饰、体内验证等环节高效衔接,显著缩短了科研成果从实验室验证到动物实验的周期。

在一系列的研究中,仲雷团队提出“光热催化协同的纳米刀”新策略,围绕“光热催化协同策略实现高效肿瘤消融”的目标和方向,针对传统光热治疗能量利用不足、肿瘤残留易复发等难题,设计出一种基于过渡金属二维碳氮化物的新型体系,兼具光热与催化活性。在近红外光照射下,这种材料能够温和升温至肿瘤细胞的耐受极限,同时催化肿瘤微环境中过氧化氢,分解生成大量具有强氧化作用的活性氧,达到物理与化学双重杀伤的效果。动物实验结果显示,处理组小鼠肿瘤体积两周内缩小超过80%,且肿瘤复发率显著降低。血液生化和主要脏器切片检查均未发现明显毒副作用,安全性良好。一旦完成临床转化,可望为未来有效遏制晚期肿瘤或复发性实体瘤添加一把“新利器”。

在肿瘤化疗精准递送领域,仲雷团队聚焦恶性肿瘤化疗中非特异性毒性大、单一药物易耐药的难题,构建了一种基于生物素修饰的高分子纳米载药系统。这套利用恶性肿瘤细胞表面高表达的生物素受体,实现了病灶的主动靶向,同时搭载两种优势互补的抗癌药物,显著增强了杀伤效率。动物实验结果显示,处理组肿瘤体积抑制率超过70%,且对肝肾等正常组织的损伤明显低于游离药物组。研究显示,通过肿瘤主动靶向与多药协同递送的方式,有助于提升恶性肿瘤治疗的精准性、安全性,降低化疗药的毒副反应,为今后的临床应用提供了可行路径。

在肿瘤免疫与代谢干预相结合的探索中,仲雷团队首次创立了“代谢干预联合免疫激活的双金属炸弹”新攻略。针对免疫治疗在部分患者中应答率低的瓶颈现象,他们采用一步法技术手段,合成了具有双金属成分的纳米材料。该材料深入肿瘤组织后可快速释放金属离子,阻断癌细胞能量代谢通路,使其失去生长能力;同时释放信号分子触发免疫系统识别,攻击残余肿瘤细胞。与免疫检查点抑制剂联合使用时,协同效应极为显著,小鼠实验中肿瘤抑制率超过90%,并在再次接种肿瘤细胞后维持长效免疫记忆,无复发出现。