科技日报记者 张景阳

“十四五”期间,内蒙古自治区启动“科技突围”工程,不断引领优势特色产业实现高质量发展。

实施这一工程,是内蒙古聚焦优势、破解瓶颈、瞄准高端的精准战略出击。以科技创新为引擎,内蒙古将风、光、稀土、奶源等独特资源禀赋,锻造成引领未来、具有全球竞争力的产业,为中国北疆的高质量发展写下生动注脚。

新能源产业保持领跑

近日,内蒙古中电储能技术有限公司(以下简称“中电储能”)投资的“呼和浩特市赛罕30万千瓦/120万千瓦时独立储能电站”开工建设。

该储能电站的建设基础,是2024年度呼和浩特市“科技突围”工程重点示范项目“微电网绿电消纳储能技术研发及装备制造应用”的研究成果。该示范项目实现了绿电就地消纳、电力平衡,为破解新能源消纳难题提供有效样本。

智能微电网正逐渐成为构建新型电力系统的关键技术。2024年,中电储能聚焦微电网绿电消纳场景下储能系统产品研发制造,与多家科研院所、高校协同攻关,取得了系列进展。

截至目前,团队研发出3种适用于微电网的储能产品,产品容量功率比不小于1,循环效率不小于95%,安全预警率100%,极早期预警准确率大于等于98%。

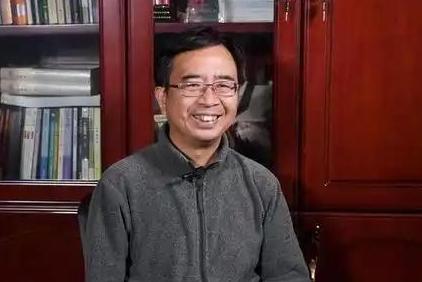

中电储能首席技术官董兆一介绍:“项目组搭建了开放型‘智能微电网绿电消纳系统实证化平台’,该平台包含光伏发电、储能系统、能量管理一体化系统等核心模块。团队依托该平台开展了微电网能源管理、系统测试、电能质量控制等多方面的试验,完成了微电网特定条件的电化学储能系统适用性验证。同时,团队开发出适用于微电网的储能能量管理一体化系统,从三个层次建立微电网控制模式,制定控制策略,提高控制效率。”

在“科技突围”工程驱动下,内蒙古的新能源产业实现跨越式发展。截至2025年5月底,内蒙古新能源装机容量突破1.43亿千瓦,占全区电力总装机量的52%,规模居全国首位。2025年1—5月,新能源发电量高达1247亿千瓦时,同比增长39.5%,装机与发电量领跑全国。

9月29日,内蒙古首个千万千瓦级“沙戈荒”风光基地——库布齐中北部新能源基地特高压外送通道开工建设。工程投运后,每年可向京津冀地区输送电量约360亿千瓦时。其中新能源电量占比60%,相当于每年减少标煤消耗约640万吨、减排二氧化碳约1600万吨。这一项目为内蒙古新能源产业发展又画上了浓墨重彩的一笔。

稀土产业冲刺更高目标

稀土是宝贵的国家战略资源,如何利用新技术,替代原有产品配方中不可或缺的重稀土元素铽、镝、钆,并且保持相关产品性能不变、成本更低?

凭借独特的资源禀赋,包头市成为内蒙古发展稀土产业的高地。

记者近日在包头安泰北方科技有限公司获悉,一项名为“细化晶粒无重稀土工艺和细化晶粒含铈无重稀土工艺”的技术成功集成应用,实现了该企业全系产品80%的无重稀土替代,其中细化晶粒含铈无重稀土工艺为行业内独创。

“十四五”以来,内蒙古以“科技突围”为核心动力,努力在包头市建设“两个稀土基地”。内蒙古充分发挥鹿城实验室、内蒙古稀土新材料技术创新中心等“一院一校一国重一实验室两中心”错位发展的稀土创新平台体系,加快建立以市场化为导向的选题机制和成果转化机制,帮助企业解决科技创新过程中存在的问题,突破关键技术瓶颈,推动科技成果落地转化和实际应用。

“我们企业三期项目投产后,单厂产能将达4万吨,成为全球最大的高性能钕铁硼生产基地。”金力永磁(包头)科技有限公司总经理苏权告诉记者,该企业不断优化提升晶界渗透技术,成为比亚迪、金风科技等企业的核心供应商。

国际领先的稀土“闪速烧结装备”、国内首台套彩色墨水屏、全国首台套固态储氢系统装置、变革型高性能钐钴永磁材料、稀土光源智慧照明、高性能铈基聚氨酯抛光片……在自治区的推动下,一项项硬核成果接连涌现,一个个前沿突破不断刷新纪录。

“我们正在以‘科技突围’工程为重要抓手,推动科技创新和产业创新深度融合,全力向着全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地目标大步迈进。”包头市工业和信息化局稀土产业发展办公室主任温永清表示,今年,包头稀土产业正向着1300亿元产值目标冲刺。

乳业形成产业闭环

不久前,内蒙古和林格尔新区的益生菌智慧工厂正式投产,这一智慧工厂由内蒙古科拓生物有限公司(以下简称“科拓生物”)建设,是全亚洲最大的益生菌智慧工厂。该智慧工厂的发展目标,是在乳业领域实现技术突围。

“以前,我们的酸奶发酵剂几乎全靠进口,不仅成本高,还处处受制于人。现在,我们成功自主研发7款酸奶发酵剂,这背后是无数次的实验。”公司总经理助理石磊告诉记者,该公司动植物微生态制剂生产项目已建成投产。该项目建成了目前国内唯一专用于动物养殖和农业种植的微生态制剂生产线,食用益生菌制品项目、乳酸菌菌种资源库及共性技术研发中心也同步开工建设。

作为自治区“科技突围”工程的重要内容,“乳酸菌资源挖掘和全产业链应用技术深度开发利用及其产业化”项目的实施主体,科拓生物已建成全球最大的乳酸菌种质资源库,攻克乳酸菌相关产业的共性关键技术。

乳业是内蒙古的优势特色产业,在整个产业链条中,创新无处不在。在产业链上游,国家草业技术创新中心(筹)围绕草品种选育、种子高产、优质饲草生产加工与高效利用、生态修复技术集成、智能装备研发应用等方向开展技术攻关,取得牧草育种高通量表型机器人、苜蓿高效遗传转化体系等5项国际领先水平成果,审定31个草品种,布局建设21个草种繁育基地,为奶牛养殖提供了坚实保障。

作为技术源头之一,国家乳业技术创新中心的高效运行,为乳业“领跑”提供核心支撑。该中心围绕“中国牛、中国养殖模式、中国原料、中国装备、中国品质”五大战略方向开展科学研究,已在奶牛性控技术、乳铁蛋白制备、益生菌包埋等方面取得重大突破,在部分领域实现国际领先或全球首创。

从实验室的菌种培育到牧场的奶牛育种,从草种繁育到奶牛养殖,从乳制品加工到市场销售,从生产线的技术革新到全产业链的协同发力,内蒙古已构建起从“一棵草”到“一杯奶”的完整产业生态体系,体系内各要素相互支撑、相互促进,共同构筑起乳业高质量发展的“生态闭环”。

——科技新印象——

零碳氢氨双燃料发电技术取得重大进展

近日,全球首台氢氨双燃料燃气轮机机组在内蒙古赤峰市元宝山产业园区成功总装下线。该机组由远景科技集团投资的高新技术企业慕帆动力自主研发,是我国首个能应用100%氨燃料发电的机组,也是全球首台氢氨双燃料燃气轮机,标志着零碳氢氨双燃料发电技术取得重大突破,为构建全球清洁能源体系提供全新支撑。

氢氨燃气轮机是一种高效零碳创新发电设备,在新能源消纳和长时储能场景中具有显著优势。

慕帆动力总经理林钢介绍:“该机组采用独特的双燃料燃烧技术,具备100%自主知识产权,应用100%国产化零部件,单台年发电量最高可达7000万千瓦时,是全球唯一实现可切换氢、氨、天然气三种燃料的发电设备,将成功打通‘风光绿电—绿色氢氨—绿电’的完整产业链闭环,形成从能源生产到消纳的完整生态。”

甜菜种源新品种亩产品质双创新高

近日,内蒙古举办国产甜菜品种现场观摩鉴评会,国产甜菜单胚新品种NT39106鉴评结果为亩产4004.13公斤、含糖率17.50%。较对照品种均有显著提升。

我国甜菜种质资源匮乏,野生资源少,配合力优良的品种有限,极大制约甜菜品种的选育速度和质量。2022年,赤峰市伯惠生新农业发展有限公司牵头,联合内蒙古农牧业科学院等6家科研单位及高校组建“创新联合体”,实施自治区“揭榜挂帅”种业科技创新重大示范工程“甜菜优异种质创制与适宜机械化作业品种选育”项目。项目团队历经多年攻关,成功选育出适宜机械化作业的甜菜单胚抗丛根病雄性不育杂交种NT39106,配套丸粒化种子加工技术,实现国产甜菜品种“从0到1”的突破。该品种不仅有效降低用种成本、提升制糖效益,还显著增强了甜菜产业自主可控能力。

新能源矿卡和重卡产业实现三大突破

近日,全球首个“2880kW光储充一体化搭配1056度超充矿卡”示范项目在内蒙古鄂尔多斯市正式投运。该项目通过“光伏发电+智能储能+超级快充”技术矩阵,推出2880kW液冷超充系统,刷新全球矿卡补能速度纪录。1056度超大电池搭配光伏绿电与储能系统,构建“自发、自储、自充”绿电闭环,让矿山从“用外电”走向“造绿电”。

同时,系统架构与通讯标准均为未来“无人驾驶+智慧矿山”预留接口,为矿山自动化、数字化运营奠定坚实基础,形成“矿山能源生态的重构”。项目系统年发电量达1.95亿千瓦时,可满足每日700辆电动重卡和40台电动装载机的充电需求。此次投运标志着我国新能源矿卡和重卡产业实现三大突破:首次将光储充技术深度耦合应用于重载运输场景;首创“充电+换电”双模式协同补能体系,将补能时间由数小时压缩至分钟级;建立矿区能源系统全生命周期管理模型。

网友评论

网友评论