科技日报记者 张梦然

埃隆·马斯克的Neuralink公司在最新一次发布会上展示了其脑机接口(BCI)研究成果和发展愿景。此次令人瞩目的不仅是他们的现阶段成就,还包括其未来3年的科幻式蓝图。人们惊呼BCI技术似乎已迈上了一个新台阶。但与此同时,这项技术可能伴随而来的风险与困惑,也引起了相当广泛的探讨。

更多通道连接更多神经元

截至目前,已有7名志愿者接受了Neuralink的N1植入体手术。这一设备为那些因脊髓损伤或渐冻症等疾病而失去行动能力的人提供了重新与世界互动的能力。例如,艾利克斯,一位前机械零件制造工人,在脊髓损伤后无法用手,但接受手术后已能够使用脑电波操作CAD软件设计零件;巴德,患有渐冻症已6年,现在可以通过新的沟通方式表达自己,极大地改善了他的生活质量;迈克,同样是渐冻症患者,现已可以继续从事户外测绘的工作。

Neuralink的技术创新,集中在增加可连接神经元的数量,以及扩展到大脑的任意部分。通过微加工和光刻技术,团队正在改变单个通道连接更多神经元的方式,并通过混合信号芯片设计增加了物理通道数量,从而提高了可以交互的神经元数目,使得更多信息可以从大脑流向外部世界。

最终目标是构建全脑接口

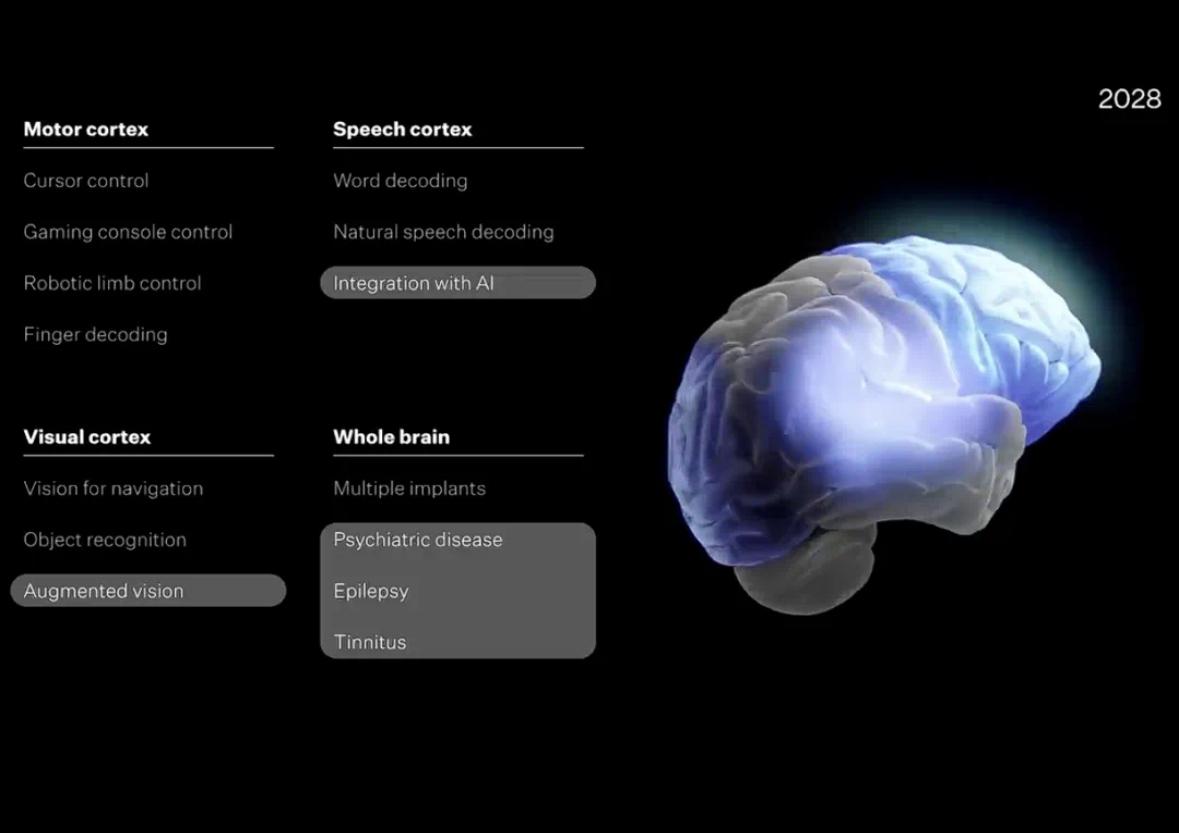

根据Neuralink发布的“三年路线图”,他们将在2025年第四季度实现言语皮层设备植入,直接从大脑信号中解码词语并转换为语音;2026年则将电极数量提升至3000个,使首位盲视参与者恢复视觉,尝试达到超人级别的多波段视觉;2027年,通道数将进一步增至10000个,首次实现多设备植入,覆盖运动、言语和视觉皮层;到2028年,每个植入接口将拥有超过25000个通道,能够访问大脑的任何部分,可治疗精神疾病、疼痛和其他失调状态,甚至更惊人的——让人类与AI集成。

最终构建的全脑接口,将能“监听”脑中任何位置的神经元,能向任何位置的神经元写入信息,能快速实现数据无线传输,打造生物大脑与外部机器之间所谓的“高带宽连接”。

技术挑战、数据隐私与自我认同

尽管这一蓝图看似前景光明,但Neuralink距离创建一个真正的全脑接口依然存在诸多挑战和潜在风险。

首先是技术实现的实际可行性。部分神经科学领域的专家对该团队提出的2028年实现人类与AI意识层面互联的目标表示怀疑。他们认为,当前人们对于大脑如何产生意识的理解仍然有限,而通过局部大脑区域的电极插入来解码复杂的人类意识,可能无法达到预期效果。一位不愿透露姓名的神经科学家表示:“尽管Neuralink的技术进展令人印象深刻,但我们对于大脑的工作原理,特别是涉及高层次的认知功能,了解得还不够深入。”

其次是数据隐私与安全顾虑。随着Neuralink等脑机接口技术的发展,个人隐私保护成为一个重要议题。考虑到脑电波数据的高度敏感性,一旦泄露就可能会导致严重后果。而一个“致命问题”目前还无法解决:如果人们的思想可以直接转化为数字信号,该如何确保这些信息不会被滥用?这不仅涉及到技术层面的措施,更触及到了法律框架和个人权利保护的问题。

最后则是身份认同与自我认知难题。这项技术究竟会不会影响到个体身份?当一个人的思想可以通过技术手段增强甚至被修改时,这是否意味着个体的身份也发生了改变?这种变化对社会结构和个人关系可能造成的辐射,目前尚无人能说清楚。

Neuralink正逐步接近其实现全脑接口的目标。这项技术成果,一方面在医疗应用层面意义巨大,另一方面有潜力彻底改变人类与计算机及其他数字设备之间的交互方式。甚至从长远来看,促进人类意志与AI的融合也可能进一步推动人类文明的发展。但这也意味着,人们必须更加谨慎地处理随之而来的各种复杂的社会、法律和道德议题。

这是一场即将到来的变革。社会各界不得不加紧思考,如何确保这项革命性技术能够安全、公平地服务于全人类。