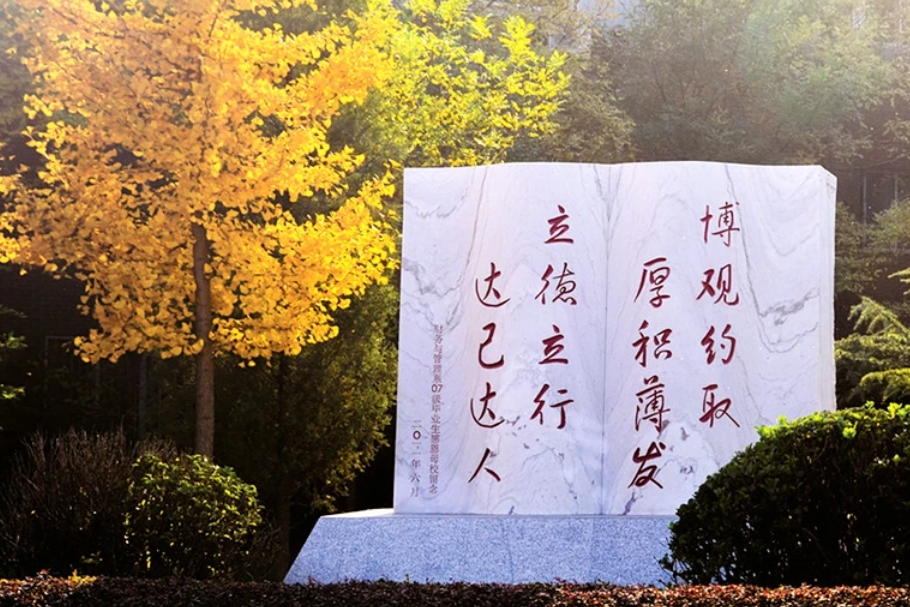

科技日报记者 张毅力 通讯员 苏丽敏

近日,河南理工大学鄂尔多斯煤炭清洁开发利用研究院研发的氢能制储加用全链条项目,在康巴什区快速落地,助力当地实现零碳出行,“鄂尔多斯市康巴什区氢能共享交通体系示范”项目顺利实现了成果转化。

“学校全面实施高价值成果培育,技术经纪人全过程、全链条跟踪服务科研团队,在重大科研项目、高价值成果产出与高效能转化之间搭建‘快车道’,实现创新端与产业端无缝衔接。”河南理工大学副校长李振华近日告诉科技日报记者,近两年来,学校已与晋能控股等百余家企事业单位签订战略合作协议,与117家企业共建研发中心;2024年度横向科研项目立项经费达5.76亿元;成果(专利)转化数量165项,成果转化合同金额5831万元。

多维评价体系赋能人才发展

“让科研成果尽快走向生产一线,需与人才多维度评价建立联系,我们努力让学校的工科类科研人员逐步树立起‘不能转化的成果不是好成果’的理念。”河南理工大学科技处处长陈向军说。

近期,该校青年教师王振锋正忙着与河南省一家企业合作。2024年7月,他将数项专利技术排他许可产业化,近一年已获科研立项4500余万元。

“我从事‘胎囊式’系列封孔技术研发近10年,这些技术的诞生需经过设计、加工、现场测试、改进、再加工、再试验等繁琐的过程,需要投入大量精力,同时对于如何进行产业化却无从下手。”王振锋说,“学校科技处得知这一情况后,专门指导帮助我深入了解学校专利转化的各种支持政策,让我找到了前进方向。”

一年来,王振锋又研发了“钻机群协同消突精准防控管输多级计量脱分”等近10项技术及装备,让科研创新步入了良性循环的快车道。2024年,王振锋被学校列入职称评审“直通车”计划,顺利晋升副教授。

河南理工大学将科技成果转化纳入人才评审、评价指标体系。在科研人员科研成果转化与应用方面,取得良好经济效益和社会效益,达到学校规定标准,可进入学校职称评审的绿色通道。

此外,学校还制定“高层次奖励办法”,充分激发科研工作者创新发展活力。国家优秀青年科学基金获得者、该校青年教师谭毅,依托河南省级企业重大委托项目,在绿色开采技术、岩层控制等方面的多项成果达到了国际领先或先进水平,为煤矿企业新增产值数10亿元。

成果赋权改革激发创新动力

作为河南省科技成果赋权改革首批试点单位,河南理工大学积极探索成果赋权改革和单列管理新路径,为科技成果转化提供更多方案。

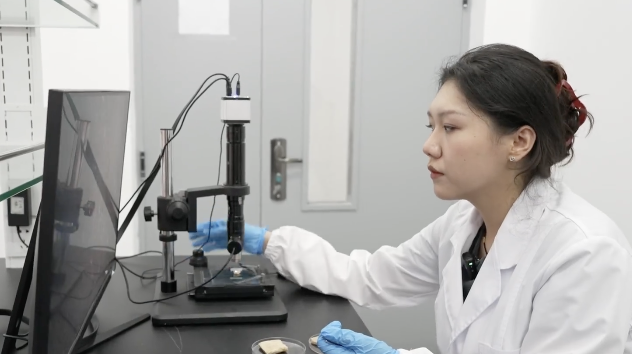

国家科技进步奖二等奖获得者、该校青年教师曹军团队聚焦新材料与智能装备领域的关键难题,近年转化多项关键技术,金额达430余万元,为国产高性能材料制造提供了坚实支撑。

“这些成果的转化得益于学校持续推进的科技成果转化改革。学校通过赋权科研团队、完善收益分配机制,打通了成果转化‘最后一公里’。”曹军说,团队已授权无线充电合金线制备工艺等发明专利60余项,部分转化收益已反哺后续研发,推动技术延伸应用。

学校在促进科技成果转化过程中,坚持“放管服”,为科研人员减负松绑,修(制)定赋权改革相关制度文件12项。近3年,河南理工大学与河南超蓝能源科技有限公司签订的“平顶山矿区瓦斯灾害安全高效综合治理”项目,单项立项经费2.17亿元,实现学校亿元级别项目的历史性突破;与中国平煤神马集团签订的“平煤股份东部矿区地面三区联动安全高效瓦斯抽采治理模式研究与实施”项目,单项立项经费8765万元……像这样的重大横向科研项目达40余项,充分激发了科研团队内生动力。

“高校是科技创新的策源地,理应在支撑高水平科技自立自强中积极贡献力量。”河南理工大学校长赵同谦表示,学校将不断加强科技成果转移转化,以务实政策构筑创新生态,驱动更多科研力量将“纸面专利技术”转化为市场竞争力,全面提升服务国家重大战略和区域经济社会发展能力,为建设教育强国、科技强国、人才强国和实现中国式现代化贡献理工智慧。