科技日报记者 马爱平 通讯员 张美男

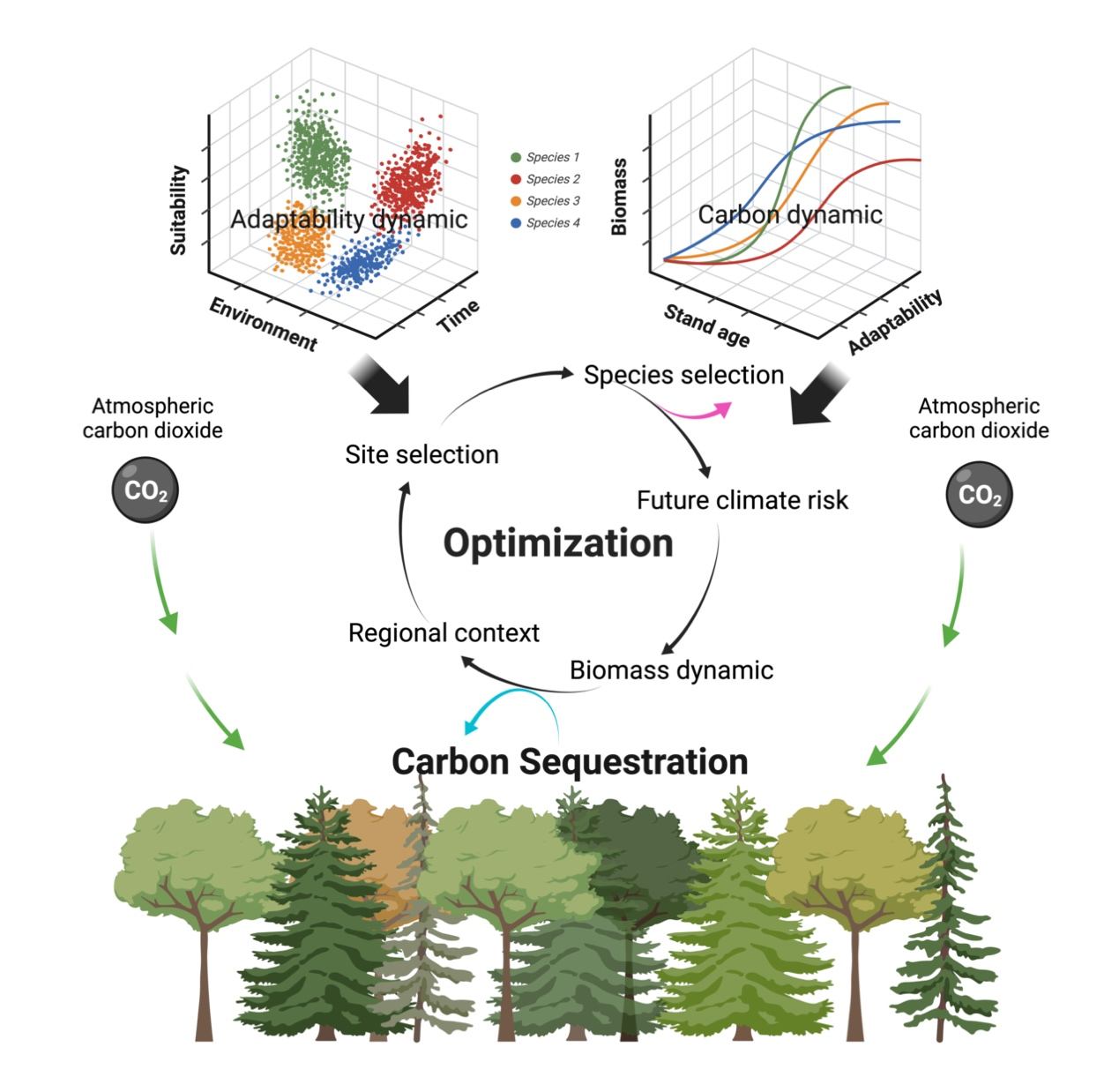

记者23日从中国林业科学研究院获悉,该院刘世荣院士团队发布了“气候智慧型适应性造林”新范式,构建起气候—树种—立地精准匹配体系,为我国新一轮国土绿化与碳中和协同目标提供了科学支撑和空间布局依据。相关成果日前发表在国际期刊《科学通报》上。

“我国造林事业正加快从‘能种、快种’向‘种得准、种得稳’转型。”刘世荣指出,面对未来气候变化带来的树种—气候适宜性变化不确定性,研究团队综合利用全国森林资源清查数据、遥感观测与多情景气候模拟,系统评估了主要造林树种在未来不同气候情景下的适生区域动态变化,提出了“优选树种—优选地块—优化轮伐期”的空间配置策略。

研究预测,到2060年,部分主要造林树种的适生区域将因气候变化缩减12.1%至42.9%。若缺乏因地制宜的树种配置策略,可能导致土地资源低效利用,甚至引发生态系统退化风险。为此,团队识别出气候变化背景下全国4320万公顷优先造林的适宜区域,提出多树种科学配置的优化方案,并提出可合理布局约460亿株适应性强的优势树种,预计可新增38.2亿吨碳储量。

此外,团队还利用全国40余万个森林样地数据,结合生态系统过程模型开展模拟预测,揭示了2020年—2100年间我国森林将新增136±15亿吨碳储量。通过优化森林经营方式,有望进一步提升23亿吨碳储量,并在木材产品中稳定储存约19亿吨碳。

“我们不仅要关注种多少树,更要关注种得对、长得好、固得久。”刘世荣表示,这一系列研究成果为“适地适树”的科学配置提供了坚实的理论基础与量化依据。